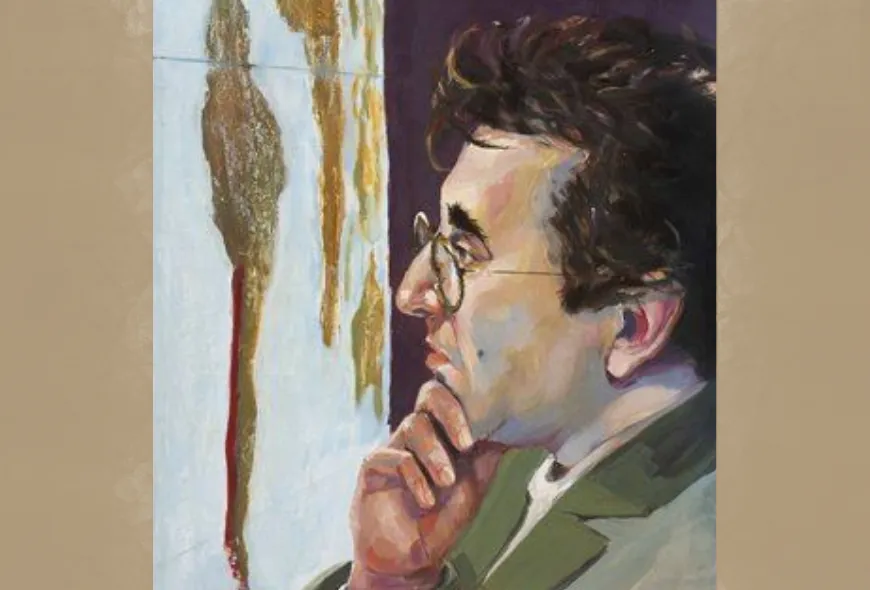

¿Qué hay detrás de una mente que lo ha leído todo? Bolaño, uno de los grandes autores latinoamericanos, escribe al territorio desde su intimidad inspirada por incontables lecturas y violentada por el exilio y la marginalidad.

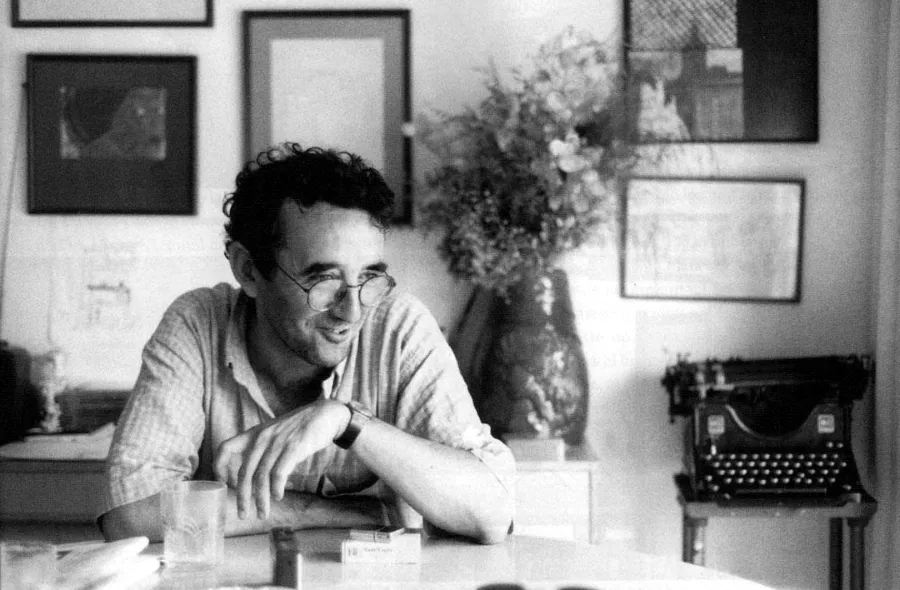

Roberto Bolaño fue un hombre que le perteneció más a la literatura que a este mundo, algo que tal vez entendió tan solo a los 15 años cuando se dijo "quiero ser escritor" y abandonó sus estudios secundarios para dedicarse a Kafka, George Eliot (Mary Ann Evans), Proust, Joyce, Borges, Cortázar, García Márquez y a demasiados poetas como para terminar de nombrarlos. Pero ese no fue el inicio de la premonición que ya venía construyéndose desde que cumplió los 3 años, cuando se encontró sentado frente a un doctor al que su madre lo había llevado porque, con tan poca edad, él ya estaba leyendo.

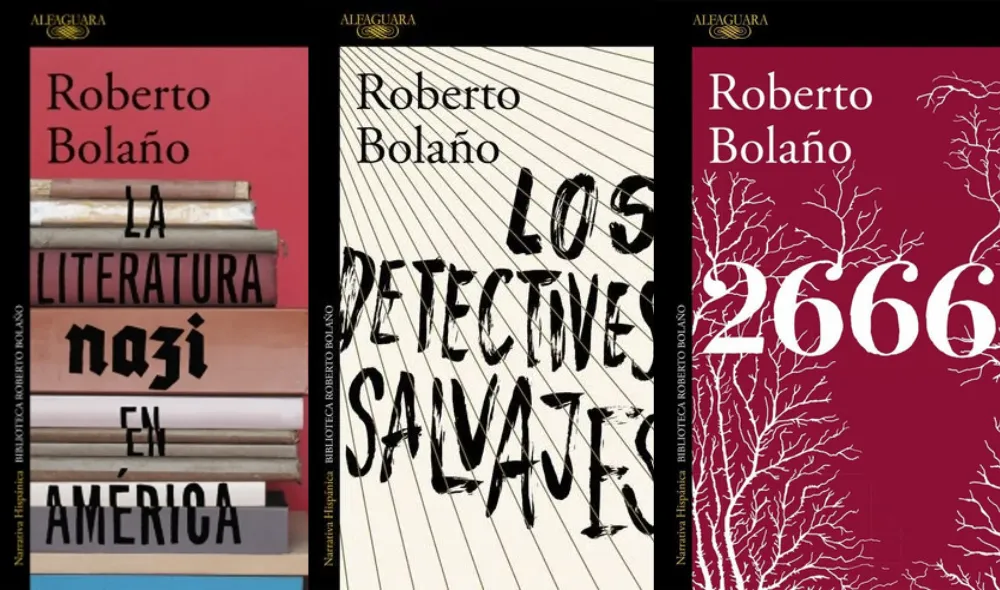

La literatura no le llegó a Bolaño como una vía de escape, ni se le inculcó como una costumbre familiar o se la entregó el azar. Él leía para sentirse pertenecer, para escaparle al exilio de no tener una patria que pudiera llamar hogar. Desde su niñez estuvo de mudanza en mudanza en cuatro ciudades chilenas hasta salir del país e instalarse en México. Allí su intensa necesidad por las letras se le transformó en poesía y en los encuentros en el Café La Habana con Mario Santiago Papasquiaro y otros jóvenes poetas con los que fundó el movimiento contracultural infrarrealista. Este movimiento, que nace y muere en las márgenes de la cultura mexicana, vuelve a la vida en las páginas de Los detectives salvajes a través de los personajes Arturo Belano, el alter ego de Bolaño, y Ulises Lima, inspirado en Papasquiaro. Ambos instauran en la obra el sentimiento revolucionario de los infrarrealistas, esa desmedida pasión por la literatura que los lleva a ser capaces de hacerlo todo por ella.

Bolaño vuelve a Chile unos meses antes del golpe de estado de Augusto Pinochet en el que fue apresado, una semana después lo liberan dos guardias que lo reconocen por haber estudiado juntos la primaria, retorna a México para luego irse de Latinoamérica y comenzar la búsqueda de un hogar en Europa. Fue este intento fallido por volver a su país natal el que le permitió descubrir que el exilio y la literatura iban a ser sus únicas constantes a lo largo de su vida, que si quería pertenecer a algún lugar este tal vez solo podía existir entre las letras.

En España publica su primera novela, Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, y comienza a cultivar esa narrativa que desafiará las convenciones literarias de la época. 5 años después de haber revolucionado el mundo de la literatura con su primera obra total, Los detectives salvajes, y casi sin terminar de escribir su segunda, 2666, Bolaño muere.

Un narrador entre los poetas malditos

Bolaño fue un escritor al que se le desbordaba el arte, él veía la creación como algo necesario, algo innato, toda su vida giraba en torno al momento en que se sentaba a escribir. Parecería que esos autores que viven solo por el arte fueron puestos en este mundo para estar muy lejos de él, inventando o habitando constantemente sus lugares imaginados, intentando olvidar esa vida que tienen en la tierra. Este tipo de distancia a veces resulta perjudicial. Poe, Dostoievski, Baudelaire y Pizarnik son algunos de los nombres que resuenan tanto por lo que escribieron, como por sus vidas y finales trágicos. Bolaño también puede ser incluido en este listado.

“Yo seguiría vivo y probablemente con mejor salud si no hubiera optado por la literatura. A mí la literatura me ha servido básicamente para leer.” Es la respuesta del escritor a la pregunta ¿Para qué le ha servido a usted la literatura? Hecha en una entrevista con María Teresa Cárdenas y Erwin Díaz (tomada de memoriachilena.gob.cl). Al elegir la escritura Bolaño también eligió la austeridad, pero, a pesar de pasar hambre o no tener donde dormir, el autor se acercaba a estas situaciones como lo hace un lector a una historia, dejándose cautivar por el terror, la tristeza, la curiosidad, el asombro, enamorándose de ella para luego dejarla plasmada en sus obras. Allí los personajes tomaban una posición similar frente a sus vidas, no renegaban de sus condiciones materiales, sino que las aceptaban como si por adelantado conocieran el precio del camino elegido.

Esta vida dada a la creación literaria, por la que sufre escasas implicaciones materiales, encaja con el aire destructivo y oscuro de lo que fueron los poetas malditos. Este grupo de franceses del siglo XIX se revela contra las convenciones de belleza representadas en la poesía de la época, buscan en lugares nuevos, siniestros y devastadores, esa fuente de inspiración que los llevó en un espiral de decadencia y que a algunos les costó la vida. La rebeldía, la melancolía, la pobreza y la muerte son constantes en la literatura de Bolaño, al igual que los poetas malditos, Bolaño se inscribe en la literatura de su momento cómo un vanguardista, un rompedor del modelo de literatura latinoamericana que se comenzaba a resguardar en la novela comercial e introduce una propuesta narrativa con la que juega, se burla, fragmenta y experimenta con los diferentes géneros. Bolaño le huye al realismo descriptivo por medio de la metaliteratura, a la autobiografía con su propia funcionalización y a los paradigmas de la realidad cultural del continente por medio de la ironía.

Su recorrido y final pueden compararse con aquellos de los poetas malditos, sin embargo, cuando se usa el término “maldito” al referirse a este autor se rememoran sobre todo sus últimos años. Después de publicar Los detectives salvajes en 1998, recibe los importantes premios Herralde de Novela el mismo año, y el Rómulo Gallego en 1999. Su fama apenas comienza cuando muere el 15 de julio de 2003. A Bolaño no le tocó ver la trayectoria del éxito de su obra, ni el modo en que su escritura marcó un punto de quiebre en la historia literaria del continente.

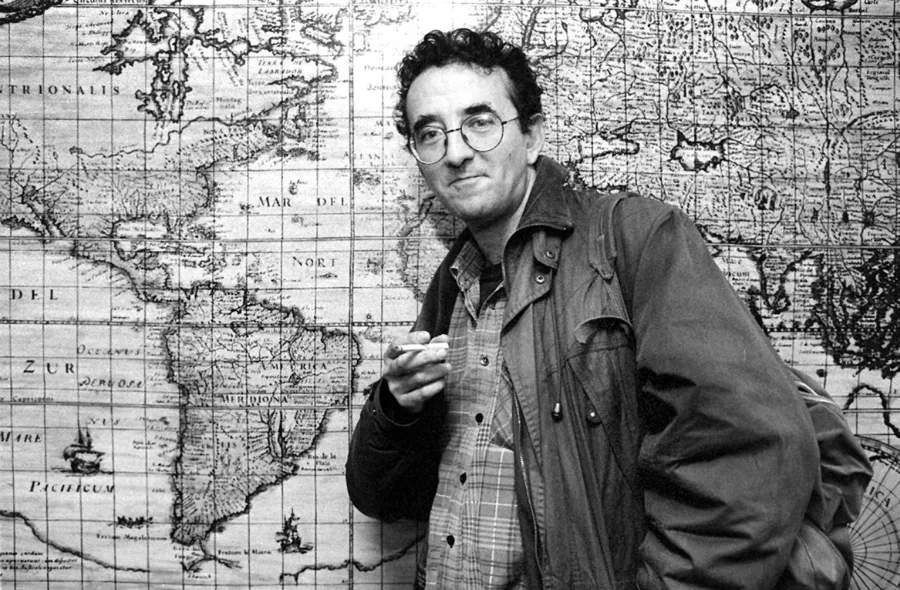

En la biblioteca de la memoria de bolaño

Tras la muerte de Bolaño en 2003 Enrique Vila-Matas escribió, en Un plato fuerte de la China destruida: “Recuerdo que en los últimos tiempos muchos de los textos que me disponía a enviar por correo para que fueran publicados pasaban […] por una revisión de última hora, provocada por mis repentinas sospechas de que tal vez Bolaño los viera y los leyera. […] tenía la impresión de que Roberto lo leía todo”.

Vilas-Matas no está del todo equivocado cuando habla sobre la voracidad lectora de Bolaño. Pueden encontrarse pedazos del repertorio de su memoria en las entrevistas, ensayos, artículos, libros, poemas y amistades del autor. En el libro de Mónica Maristain “El hijo del Míster Playa: Una semblanza biográfica de Roberto Bolaño”, sus conocidos no dejan de mencionar su vasto conocimiento literario, así como sus autores preferidos y aquellos que no le agradaban tanto, puesto que, cuando manifestaba sus opiniones literarias él no andaba con rodeos si algo le parecía mala literatura, incluso cuando hablaba de sus propias creaciones.

Bolaño narra los panoramas invisibles que solo aquellos sentados en esa distancia física y mental logran captar. Su vida, atropellada entre las letras y la austeridad, la vuelca en las páginas con ese tono simple y directo que puede dar un giro poético inesperado pero clave para enfatizar el sentimiento que desea transmitir. Es en su narrativa donde se descubre el cruel paisaje de las sociedades latinoamericanas que lo desterraron.