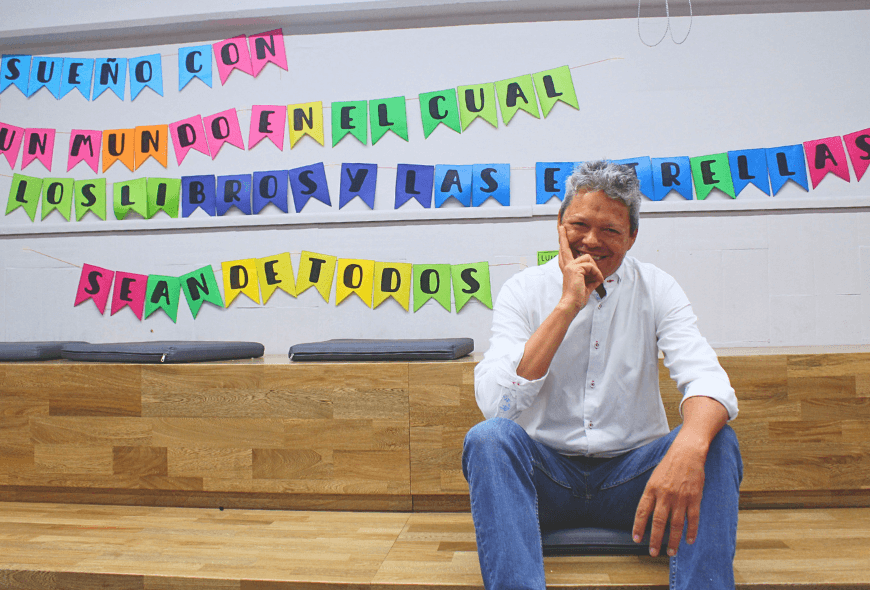

“Sueño con un mundo en el cual los libros y las estrellas sean de todos”

Resulta que en Comfama fui invitado como escritor al programa Bibliotecario por un día, es decir que por un día ejercí a plenitud el oficio más generoso del mundo. Llegué temprano a un edificio, en la ciudad de Itagüí, rodeado por calles en reconstrucción: una isla en un bosque de trabajadores, picos, palas, máquinas, huecos y montañas de arena. Al ingresar, en la medida que ascendía por unas amplias escalas, me topé con aulas y alumnos, una piscina bulliciosa, un gimnasio con máquinas de ensueño, cafeterías, y niños y adultos de todas las formas, tonalidades y tamaños, un espectáculo fascinante aislado de la ciudad nerviosa.

En un parpadeo apareció Natalia y como lazarilla me condujo a la biblioteca, se veía ansiosa —diez horas después supe a qué se debía—. Cuando ingresé al amplio salón en el piso tres —nivel poco afortunado para una biblioteca pública—, observé a la entrada la parte sustancial de la biblioteca: el área de préstamo de libros, allí saludé a mi tocaya, Bernarda. Ella y las demás bibliotecarias siguieron de manera atenta mis gestos mientras yo paseaba la mirada por una torre con dos pizarras donde estaban dibujadas con tizas blancas, rojas, azules y verdes, dos caperucitas: una con trazos infantiles y otra con trazos juveniles; también había una exhibición de libros de Caperucita a modo de altar acompañados de un letrero que decía: “Caperucitas rojas en variadas miradas”.

En la exhibición se encontraban versiones de distintos autores, incluso una de Roald Dahl, otra de Beatrix Potter, una en kamishibai y la mía para adultos llamada Para comernos mejor. En un espacio con gradas, una animadora de lectura —luego supe que se llama Yezenia Vásquez— leía a unos niños el cuento Caperucita Roja en una versión moderna ilustrada por Francesc Infante, dos horas más tarde haría yo allí lo mismo, con otros niños y con una versión ilustrada por Javier Serrano donde el cuento presenta los dos finales escritos por los hermanos Grimm en 1812 (un segundo lobo acecha y cae muerto en una olla hirviendo).

En ese Zigurat, torre escalonada o cuentódromo donde se hace la animación a la lectura, había una mesa redonda con algunos de los libros que he escrito, y a espaldas de la animadora se hallaba un exhibidor con libros adquiridos por las bibliotecarias con base en un listado de recomendados que me habían solicitado con antelación, verbi gracia, El verano que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Țîbuleac y Walden de Thoreau.

En la pared donde estaban recostadas las gradas, con vanidad vi, cuando los niños se retiraron, una frase que aparece en uno de mis cuentos: “Sueño con un mundo en el cual los libros y las estrellas sean de todos”. Seguí inspeccionado el espacio, miré las colecciones, los usuarios, un tablero mágico con la programación de ese día escrita con marcadores rojos, azules y verdes y otra con mi fotografía impresa en una hoja de blog puesta casi a la entrada de la biblioteca.

Un rincón de encanto

En la biblioteca me esperaba un grupo de octavo grado que había sido invitado a conversar con el bibliotecario escritor de ese día, así que empecé leyéndoles y conversando, conversando y leyendo variados textos hasta que llegó el grupo Activos compuesto por personas de capacidades diversas que andaban de fiesta pues celebraban sus treinta años de actividad. Se tomaron el zigurat con una puesta de teatro instantáneo, chicas y chicos los observaban maravillados mientras yo me preguntaba qué pasaba por sus cabezas. Haciéndome esa pregunta se me ocurrió leerles un cuento que tengo en estudio en una editorial, se titula Julieta Eugenia y narra la vida de una niña Down que pese a las dificultades triunfa en todo lo que se proponen ella y su madre, y eso hice, leerlo cuando el grupo Activos se hubo retirado. Los rostros de maravilla siguieron tal cual, no comentaron nada, se instaló el silencio.

Posteriormente jugamos a abrir al azar el libro La alegría de querer de Jairo Aníbal Niño, quién lo hacía, leía el poema que aparecía en la página descubierta y lo debía tomar como una premonición de su vida amorosa. Luego les presenté el libro Después del colegio de Flobert Zapata, les leí un poema erótico. En la conversación allí suscitada descubrí que uno de los alumnos: Taborda, es un escritor en ciernes (recibí después en mi correo, con autorización de su maestra, un par de novelas cortas, y de verdad que es un pichón de escritor). Dimos por terminada la sesión con recomendaciones de libros. De allí las chicas se dirigieron a los estantes a buscar obras de terror, entonces hice de auténtico bibliotecario y les recomendé algo, también a su profesora. Mientras se retiraban se decían entre ellas que regresarían y se sentarían allá, al lado de esa pared, y señalaban un rincón de encanto.

Después de un descanso, me esperaba el público que más temo: niños y niñas de preescolar estaban sentados con su júbilo en las gradas, en medio del temblor pregunté ¿y ahora? Pues léales un cuento, dijo con autoridad Yezenia. Los miré, tan angelitos, con sus caritas luminosas y sonriendo dulce, como quién espera una caricia o un motivo para salir a la carrera. Corrí y saqué de la maleta que cargo con libros de mi colección, la Caperucita Roja de Javier Serrano. Leí fuerte, con un vozarrón de lobo y les aseguro que finalmente fui feliz y sereno.

La despedida es quizá lo más bello en estas relaciones: niñas y niños siempre te quieren abrazar y están alegres, y desean seguir explorando, por eso se van con su entusiasmo sin pesares. Fue una lectura trepidante, de conversación a partir de las ilustraciones del propio libro y ya. Deseo con todas mis fuerzas que aún lleven esa historia en sus entrañas.

Soledad efímera

Seguidamente, en el mismo lugar que estaban ocupando los pequeños, se sentaron unas profesoras de preescolar que previamente habían sido invitadas, debíamos conversar sobre lo que significa la lectura en el aula, para llegar a ese punto primero les hablé de lo que significa la lectura en cada persona y la necesidad de buenas historias que se tatúen en alma y cerebro, por ello hice énfasis en la importancia de los medios didácticos cuyo cometido es impedir que se extravié dicho propósito.

Fue una charla donde reafirmaban con sus cabezas y sus sonrisas lo que se decía con temeridad. Lindo fue, cuando lo creí oportuno, llevar la mano hacía atrás y atrapar de la exhibición de libros, uno y otro y recomendarlos. Esa charla no terminó cuando terminó, pues seguimos, un pequeño grupo, caminado y hablando de las bondades de la biblioteca, de lo que esta contiene y podría contener, para que ellas se hagan a las historias suficientes que les permita conectar, de una vez y para siempre, a sus alumnos con la palabra escrita. Cuando la última maestra cruzó el umbral me sentí solo de nuevo, hasta que me recogió la mirada inquieta de Natalia.

Después del almuerzo, Santiago de la Biblioteca Digital me esperaba con su trípode, su cámara y sus preguntas relacionadas con la biblioteca pública, le interesaba saber cómo la definía y qué anécdotas certifican mi fe en este bastión democrático. Terminamos con una toma amplia al lado de los libros recomendados por mí y exhibidos con generosidad por Yenny, la promotora de lectura que en todo momento estuvo conmigo, fue esa sombra necesaria, la que se extraña cuando no hay luz, la que hoy sigue siendo bibliotecaria mientras yo he vuelto a mi mesa de escritor.

Con ella llegué a otro lugar de la biblioteca donde me esperaban los integrantes de su club de lectura, un grupo de personas de distintas disciplinas. Con ellos conversamos de mis libros, compartí apartes de mi obra, por ejemplo, del libro No soy un gánster, soy un promotor de lectura, les leí un apartado que contenía el siguiente fragmento:

Yenny me observó agradada, seguidamente repartió una pequeña hoja decorada con una caperuza en origami que contenía ese mismo fragmento, entonces sonreímos cómplices, la sorpresa que me tenía se convirtió también en su sorpresa, justo es ese fragmento, el de la página setenta y ocho, el que más me gusta de todos los que hay a lo largo de las ciento cincuenta y siete páginas del libro.

En la conversación me lanzaron preguntas como puños llevándome contra las cuerdas, atolondrado de dicha alcancé a reconocerles que tenían razón en sus apreciaciones, me ayudaron a entender lo de siempre: publicados nuestros libros, apenas somos un lector más, sin ventajas en la conversación, tampoco en las reflexiones que inspiran esos libros, ya distantes para el escritor pues pertenecen de lleno a sus lectores, ellos los anidan —si contamos con suerte— en su mundo interior y los examinan desde un universo propio.

Escuchar con atención esos lectores dueños de nuestra creación es el regalo que podemos darnos, y si, argüir también, por supuesto, pero poco habrá para justificar lo escrito ante el ímpetu de los lectores; quizá hablar del oficio, de lo que hay detrás de cámaras en la escritura de un libro como Para comernos mejor, eso es lo más cercano a la objetividad, lo demás suelen ser hipótesis, pues estamos ante un producto ni medible, ni pesable, ni cuantificable, así es el arte, así es la literatura.

Regreso al paraíso

Natalia miraba el reloj, se me acercó y me preguntó —afirmando como hablamos los paisas, o negando— si me sentaría en el mostrador a prestar y descargar los libros que me entregarían los usuarios. Sus ojos seguían siendo una chispa de ansiedad, faltaba una hora aproximadamente para descubrir el motivo de su desasosiego.

Estando en esa conversación, Yenny me arrastró una vez más al zigurat, debía entrevistarme, eso decía la programación, esta vez el público era variado: usuarios, bibliotecarias de Comfama y hasta Lina María Pulgarín bibliotecóloga y promotora de lectura pura sangre y culpable de que yo hubiera regresado por un día a la profesión más generosa del mundo.

Yenny me preguntó por las bibliotecas, por las personas que han influido en mi vida, por mis libros preferidos, por lo inevitable: mi amor por el cuento Caperucita Roja, también por mi oficio de escritor. Centrado en este último asunto de la escritura y los editores, debí ser muy duro conmigo porque a Lina María se le soltó la expresión: “¡pero nosotros te queremos, LuisBer!”: Con esta manifestación de amor di por ganado el día, lo demás fue Natalia que se acercó con sonrisa viva y su ansiedad de jornada, traía algo envuelto en un papel decorado con una caperuza en origami a modo de tarjeta: se traslucía la forma de un cuadro, al destaparlo vi que era una Caperucita Roja, un lobo y un bosque pintados con unos trazos de una majestuosa naturalidad y hechos con pintura acrílica.

En un primer plano y de perfil aparece una Caperucita Roja con la caperuza terminada en flecos y una mano estirada donde lleva su cesta, parece estar ofreciéndola, va por un bosque de árboles sin hojas, es otoño profundo, los árboles están en tonos grises y negros y detrás de uno aparece la silueta del lobo cuya forma se mimetiza con la de las ramas sin hojas de ese árbol que le sirve de escondrijo en ese bosque nebuloso, muy bello, en verdad.

Mi risa, mi algarabía, mi estallido, arrasaron con esa ansiedad contenida que acompañó a Natalia desde las nueve de la mañana cuando me rescató del pasillo de ese edificio ajetreado, y me condujo al pequeño paraíso borgiano donde volví a pasar uno de los días más felices de mi vida.

Testigo de cada instante fue Daniel Martínez, quien hizo las veces de fotógrafo de compañía y, en el mejor de los silencios lo registró todo, —al igual que Santiago como cronista de la Biblioteca Virtual—, hasta el momento final cuando por gratitud a Natalia, me senté en su puesto y descargué dos de los libros que tenía prestados Yenny: Allí, con curiosidad de bibliotecario, descubrí que entre los libros que tiene aún prestados se encuentra: Las gratitudes, escrito por la francesa Delphine de Vigan, que trata de personas que nos han ayudado en la vida, como lo suelen hacer cada día de su vida los bibliotecarios del mundo.

Santa fe de Antioquia, noviembre 4 de 2024