A Sebastián Gaviria el interés por la lectura lo picó dos veces. La primera vez, durante la infancia, picadura que rápidamente se transformó en recuerdo, pues las lecturas de la serie literaria de R.L. Stine, Escalofríos, fueron reemplazadas por otros intereses. La segunda, en la adultez, después de terminar un máster donde leyó un artículo académico que le empujó a salir y comprar una edición barata de El Retrato de Dorian Gray que encontró en algún rincón del centro de Medellín, cuyas páginas, transparentes donde un espejo es oscuro, se caían, debido a una mala encuadernación, a medida que las leía. Así llegó el autor de Pájaros Muertos, a leer a Oscar Wilde, después de acabar una maestría en Estudios Humanísticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, un máster al que define como un disfraz sofisticado de filosofía, cargado de temas éticos y morales.

Sebastián halló, en el prólogo de la novela de Wilde, sintonía con su interés por las vanidades humanas –interés que aún persiste–, donde pensó cómo hay buenos poetas que no saben vivir y personas que viven con poesía, pero no saben ser poetas. “Hay gente que vive con arte,” menciona, “pero hay gente que sabe de arte y ambas no son necesariamente excluyentes”. En Dorian Gray leyó una novela filosófica, a medio camino entre su máster y la literatura; encontró un hombre como Narciso, que explora las facetas más oscuras de nosotros mismos.

En medio de ese encuentro con Wilde, halló también otros libros, como Los negroides de Fernando González. Después de la lejanía temporal y geográfica de Wilde, leer a un escritor “de acá” –en el que encontró también una reflexión sobre lo vanidoso, lo vacío y lo vacuo– le extendió una invitación a pensar sobre los artificios de lo latinoamericano –ese llenar de ropaje o el envolver bajo adornos nuestra personalidad–, de “la mañesada que somos”, en sus palabras, pues le mostró:

De Fernando González llegó a Fernando Vallejo, por alguna conexión distinta al nombre compartido que no puede recordar. Después de leer Los días azules, decidió leer otros escritores antioqueños –comenzando con Tomás Carrasquilla–, antes de llegar a los clásicos universales y latinoamericanos.

La preocupación por el tema moral y las preguntas sobre nuestras aspiraciones “a ser como otro, no como nosotros mismos”, se vieron siempre presentes, de una u otra forma, en estas lecturas y en las que le siguieron. Estas derivaron en un interés que ya habían planteado los Fernandos que leyó: escribir “no con pinos, ni con nieve, ni esa idea solemne de la literatura, que es como ponerle ropaje [o disfraz] a una pasión”, sino escribir de esos espacios cotidianos o posibles en Medellín.

Después de esto, empezó a preguntarse sobre no ser también partícipe de la “literatura de acá” meramente como lector, sino también como autor. Este es el comienzo de su búsqueda literaria. Tomando lo que aprendió de Juan Rulfo, que puede hallarse belleza y poesía en imágenes pintadas desde lo cotidiano, sin palabras pomposas; siente ambición por meterse en el lenguaje y la mente de otra persona. Esto con el fin de generar esa obsesión que sus maestros literarios generaron en él. En la actualidad, esta obsesión es ocupada por el chileno Alejandro Zambra y la estadounidense Lorrie Moore.

Sus primeros textos nacieron de la imitación, buscando emular otros estilos literarios. Sus primeros lectores, sus amigos, los destrozaban, pero fueron estos textos la excusa para conversar, aprender y seguir escribiendo. De estas lecturas ganó la confianza suficiente para salir de las personas que lo conocían y ser leído por desconocidos. Decidió así enviar algunos textos a diferentes concursos. De estos recuerda, particularmente, el Premio Nacional de Cuento La Cueva, donde uno de sus cuentos terminó en el decimoprimer puesto; un ensayo que envió a la revista El Malpensante, revista que admira; y el Concurso Nacional de Cuento e Ilustración Biblioteca EPM, el cual ganó durante la pandemia.

En medio de los iguales días pandémicos, recuerda Sebastián, recibió un mensaje de WhatsApp. Aquel cuento que rescató de un rincón empolvado, que había trabajado mucho, pero nunca concluido, había sido reconocido como el ganador del premio de EPM. Luego de haberse enterado del concurso poco antes del cierre de convocatoria, ese cuento casi olvidado había vuelto a ser trabajado, editado y galardonado. El mensaje fue tan inesperado como el reconocimiento, sin embargo, le alegró tener una evidencia de que personas en el mundo literario disfrutaron de su trabajo.

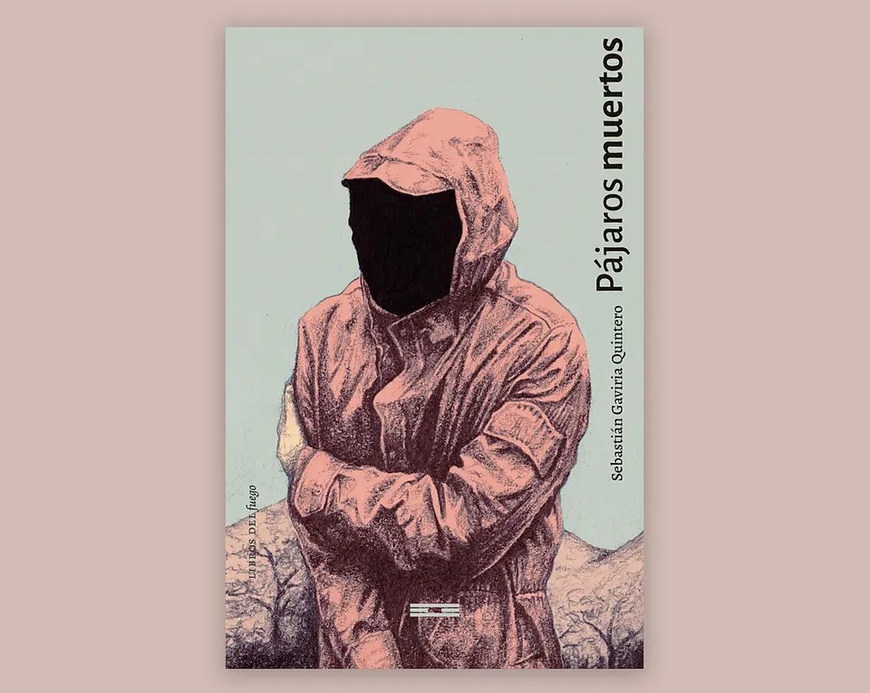

Para Sebastián, más que ser un medidor de que tan buen escritor es, los concursos son esa forma de poner luz a textos que están en la sombra, de rescatarlos. Los considera una manera de probar cómo funcionan sus textos frente al anonimato. En los concursos, el cuento ha de enfrentarse solo ante el jurado, se ve desprovisto de su autor. Es justo gracias a uno de estos, uno de los estímulos para el Arte y la Cultura de la Alcaldía de Medellín, que hoy su primer libro está publicado. Ver sus historias publicadas en diferentes lugares y tener textos bien recibidos por personas que no lo conocen, fue justamente lo que lo inspiró a presentarse a los Premios de la Alcaldía de Medellín, donde, después de quedar en tercer lugar, despertó el interés de un editor, lo cual culminó con la publicación de su primer libro en junio del presente año: una colección de cuentos a la que llamó Pájaros Muertos.

En Pájaros Muertos, Sebastián explora la rareza, lo melancólico con facetas ocultas. La escritura de este responde a una época emocional de su vida, a una búsqueda por narrar historias que le habían sucedido o lo habían conmocionado. Así, el libro se construye como una “autobiografía emocional”, una narración en capas de la que surgen cuestionamientos entretejidos con la naturaleza que se mete en la ciudad; una huella que queda de una infancia vivida entre fincas rodeadas de pájaros, insectos, caballos, plantes y flores. Una naturaleza vibrante y presente en cada historia que compone el volumen.

Esta naturaleza se inmiscuye entre las narraciones desde sus comienzos. Por ejemplo, el detonante de su cuento “Garrapatas”, fue el hecho de cómo la soledad se multiplica, al igual que una infestación de insectos. En este cuento, además, da un giro de tuerca a la idea de que las parejas parecen garrapatas porque están siempre juntas.

Este es solo un ejemplo de los detonantes de sus cuentos, que tienden a tener un sustrato en la realidad. Sebastián escribe, entonces, con la mente en que “la creación ayuda a ver el alma de uno, tal vez no el alma humana en general, sería ambicioso, pero sí un poco de la de uno mismo: un reflejo de lo que uno puede ser en sus oscuridades, mostrando lo vergonzoso”. El arte sirve para explorar las cosas más oscuras de nosotros mismos y, como dijo Wilde en aquel cautivante prólogo, “todo arte es al tiempo superficie y símbolo”.

En Pájaros muertos, Sebastián pinta imágenes, escenas y cuadros con palabras, que hacen al lector sentirse dentro de la piel de sus personajes. Para la creación de estas imágenes conjuga las palabras con aprendizajes del séptimo arte, donde las tomas del director griego Yorgos Lanthimos, en concreto con La Langosta, le inspiran a generar una sensación de extrañeza.

Es justo esta extrañeza, el salir de lo cotidiano, de donde nace el cuento que da título a Pájaros Muertos. La idea surge de una ida a una finca a fotografiar, como puede esperarse, pájaros muertos: un cuestionamiento sobre dónde ponemos la mirada, sobre quitar la anestesia con la que la automatizamos nuestro ver y nuestro sentir. Son estos, así, cuentos que sirven como ejercicios de mirada, con narradores pudriéndose como los cadáveres fotografiados, que exploran cosas olvidadas. Este cuento resume la poética del volumen: “dónde mirar y por qué mirar lo que desagrada”.

Sebastián llegó a escribir estos cuentos, quizá de forma inesperada, sin considerar el tema de la vanidad, pero, al detenerse a mirar hacia atrás, ve que buscar la perversión en lo humano ha estado siempre oculto en sus intereses. En su libro puede verse la huella de perversión y oscuridad de Wilde; lo espeluznante y raro que surca las narraciones de otros autores que ha leído, como Edgar Allan Poe. Sebastián considera que “La belleza no es solo lo que nos agrada; en lo que nos desagrada también hay belleza”; con esto Sebastián declara que la literatura es también para preguntar cosas vitales y estéticas.

Respecto a su presente y a futuras búsquedas como narrador, siente que hay mucho por narrar del mundo ofisinesco. Esto teniendo en cuenta que su trayectoria profesional comenzó con un pregrado en Administración de Empresas y todavía trabaja de oficinista. Sobre este mundo —muchas veces inexplorado— de la oficina, retoma a Franz Kafka en El procesoy a Herman Melville en Bartebly, el escribiente, como sus referencias. Como escritor, Sebastián considera que todos tienen algo que contar; que esos cuentos pueden convivir con la realidad del escritor que, como González, disfruta de la vida de a pie, no la del genio aislado.

En este potencial creativo de la vida corriente, te invitamos a imaginar otros mundos posibles de la mano del autor, quien nos llevará por 10 fragmentos que hoy lo marcan como escritor:

.jpg?u=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fjecnfi8tljxk%2F3X5obopC3pMMEAePeVgXyJ%2F51d924eba68864acef033ba428126fbf%2FDise_o_sin_t_tulo__1_.jpg&a=w%3D870%26h%3D590%26fm%3Djpg%26q%3D80&cd=2023-08-23T18%3A12%3A25.289Z)

.jpg?u=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fjecnfi8tljxk%2F7vHAFxnmrsYTXCKCYZK8Wu%2F0784f7bf700269821622c5896cfb722a%2FDise_o_sin_t_tulo__4_.jpg&a=w%3D870%26h%3D590%26fm%3Djpg%26q%3D80&cd=2023-08-23T18%3A12%3A23.108Z)