La literatura, así como la vida, está plagada de monstruos. Los monstruos no son siempre un bestia, un zombie o una bruja malvada; y, en caso de serlo, raramente no tienen nada por ocultar. Los monstruos, para Lina María Parra Ochoa, siempre nos hablan de algo más, representan cosas de nuestra realidad y nuestra conciencia.

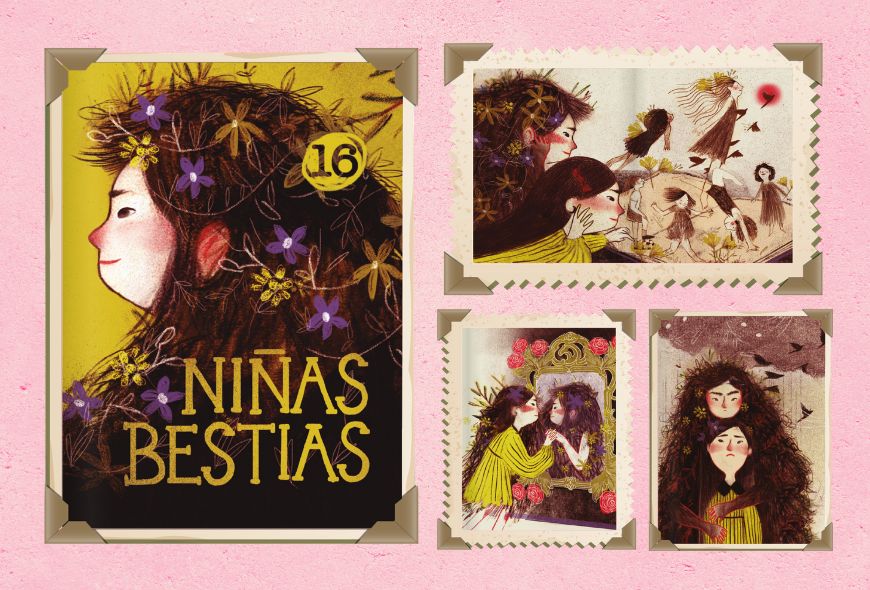

Lina María Parra Ochoa es una escritora de Medellín que publicó su primera novela, La mano que cura, el año pasado, después de publicar dos libros de cuentos: Malas Posturas (2018), ganador de una beca a la creación de la Alcaldía de Medellín, y Llorar sobre leche derramada (2020). Estuvo también a cargo de escribir el cuentico amarillo de la 17a Fiesta del libro y la cultura de Medellín, una historia breve titulada “Niñas Bestias” donde, justamente, un monstruo que no es monstruo aparece para hacernos reflexionar sobre qué significa ser mujer en Medellín, un tema que retoma en su novela. El cuentico se enfoca en la presión por la belleza, por los estereotipos, donde la bestia está dentro de uno. En La mano que cura, la bestia es la soledad, que se convierte en un personaje más entre las páginas.

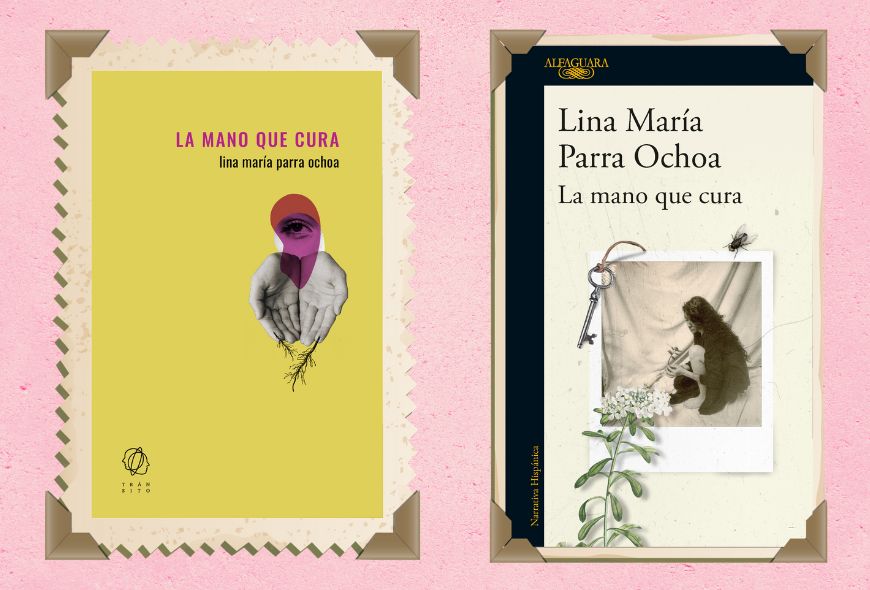

Publicada originalmente por la Editorial Tránsito en España en junio de 2023, y por Penguin Random House en octubre del mismo año, La mano que cura narra la historia de Lina, una mujer que acaba de perder a su padre después de una larga enfermedad y que debe, junto a su madre Soledad y a su hermana navegar esa nueva normalidad marcada por la ausencia. Cuando Lina descubre que tiene poderes, su ya revuelta vida se conmociona aún más. En otro tiempo, Soledad descubre que es bruja y con la ayuda de Ana Gregoria, su maestra, navegará las complejidades de este nuevo mundo, de saberse parte de la tierra, mientras descubre qué implica tener aquellas habilidades.

En estas dos historias, Lina narra bestias. Al preguntarle por qué bestias, comenta: “Creo que es hacer las paces con ese supuesto desorden y esas partes del cuerpo que se salen de la norma. También, para mí, hace parte de aceptar y querer a la bestia. Las bestias son eso, son como seres descontrolados, salvajes.” La belleza es muchas veces contrapuesta al descontrol, entonces el cuerpo y su naturaleza se ven despojados, encerrados para caber en pequeñas jaulas que la describen.

El espejo de “Niñas Bestias” –inspirado en “La Bella y la Bestia” de Gabrielle Suzanne Barbot de Villanueve– aparece como un elemento mágico y de comunicación. El espejo es “ese lugar del terror en donde se revela o lo que es o se refleja lo que no queremos ver”. La protagonista de cuento busca en el espejo tranquilidad, pero, también, siempre que se ve reflejada, una amenaza aparece: la de encontrar algo que no se quiere ver, eso que desea negar de sí misma, pero no puede hacerlo ante la mirada inquisitiva de su reflejo. Es esa mirada como monstruo lo que le interesa a Lina en el cuento, “lo monstruoso de nosotras mismas, a lo que le tenemos miedo de nosotras mismas: a la bestia que somos y no queremos que nadie más vea”.

Con un interés desde pequeña por mitos y leyendas, las historias de Lina reflejan un interés por lo oculto, lo monstruoso, lo oscuro, una conexión entre el mundo de “Niñas Bestias” y los mundos de sus demás obras. Si bien Lina considera que no tiene una historia interesante, fuera de lo ordinario, de cómo llegó a la lectura y, consecuentemente, a la escritura, cuenta que fue su papá quien le enseñó a leer, y a leer cosas distintas a las que le mostraban en el colegio. De sus enseñanzas y las lecturas que su papá compartía con ella, cree Lina que nace ese deseo por la escritura: de la curiosidad producida por las historias que escuchaba. Desde los siete años tomaba cuadernos y comenzaba a escribir historias inspiradas en lo que le rodeaba; historias de niñas como lo eran ella y su hermana, que llegaban al polo norte a conocer a Papá Noel o se escapaban de casa.

Si bien no puede rastrear un autor o una historia que la convirtió en escritora, reconoce que leer fantasía y mitos y leyendas cuando era pequeña, le permitió adentrarse en esa capacidad de imaginar otros mundos posibles. Mundos que, si bien eran ficticios, podían conectarse con su realidad. Esto es un poco lo que explora en sus escritos, donde ficcionaliza a su familia y a sí misma, versiones múltiples de estos personajes en exploraciones de imaginaciones y preguntas diversas.

Antes de pensar en ella misma como un personaje, pasó por momentos muy autorreferenciales en su escritura, y empezó a descubrir “un yo que no era yo necesariamente, pero era un yo muy metido en sí misma”. No planteó como posibilidad de escritura la autoficción en un comienzo, pero al leer El boxeador polaco, del escritor guatemalteco Eduardo Halfon, Lina encontró al Eduardo personaje, inspirado en la vida de Halfon, el cual generó curiosidad en ella y encendió la luz de curiosidad sobre autoficcionarse para narrar esas historias donde diferentes versiones de ella revoloteaban en su cabeza.

En 2014 escribe su primer cuento de autoficción, “Pañuelos de papel” (Malas Posturas), un cuento inspirado en la muerte de su abuelo. Escribir este cuento desde su proceso de luto fue un descubrimiento, una llama que encendió la posibilidad de otras historias: tomar momentos de su realidad para construir ficciones. Ese cuento quedó oculto un par de años, pero le permitió a Lina aventurarse en aquello que Halfon le permitió pensar como posibilidad, abriendo la puerta a los escritos ahora publicados. En estos, las anécdotas familiares, el registro de lo antioqueño y, tal vez, un poco de historias sobrenaturales, comienzan a unirse en el juego de la autoficción familiar.

Los personajes que son su mamá, su papá, su hermana, su abuelo y ella misma, se quedan esperando por un tiempo, hasta que, una encerrona y dos CD quemados después, “Pañuelos de papel” encuentra su hogar junto a otros cuentos, gracias a las becas de creación de la Alcaldía de Medellín, en las cuales participó Lina después de volver de su maestría en Holanda. Para este incentivo, recuerda llevar las copias físicas, sin las expectativas de ganarlo. Pero, gracias a un mensaje de texto que le decía que había ganado el estímulo, revisó los ganadores y vio su nombre en pantalla, lo cual llevó a la publicación de Malas Posturas, su primer libro de cuentos.

Los procesos de creación son, para ella, “una sopa que se va cociendo lentamente”. Es ese descubrimiento de que existe una cosa llamada autoficción, donde el autor se vuelve a sí mismo un personaje, que la sopa a cocción lenta de su cerebro se enciende. Después de un tiempo, ese proceso comenzó a hervir, consecuencia de la acumulación de información, imágenes, ingredientes, frases e ideas. Cuando se apaga la sopa, comienza sus momentos de escritura, en lo que Parra Ochoa llama “encerronas”, momentos donde las historias reverberan tanto en su cabeza que requiere de lejanía y silencio para servirlas sobre blancas páginas.

En el período entre la publicación de Malas Posturas y de La mano que cura, publicó Llorar sobre leche derramada. En este momento tenía los ingredientes de la novela, esperando el momento donde los nuevos personajes se volvieran tan insistentes que debía de escribirlos una vez más. En diciembre del 2021 llega ese momento y, como con sus libros anteriores, se encierra a escribir la novela.

Así, la decisión de la autoficción no fue algo espontáneo, sino el resultado de un proceso de años. Sobre la idea de La mano que cura, menciona dos exploraciones: el interés por las brujas y el interés por narrar las historias de infancia de su mamá. “Yo tenía mucho el deseo de contar las historias de la infancia de mi mamá”, comenta, “porque yo tengo una tía que las contaba de una manera muy entretenida. Y eran historias muy inverosímiles, que no todos los niños hacían eso”. De estas historias, de su mamá –a quien define como una persona particularmente rara y aventurera– nace el deseo de contar La mano que cura, de contar lo que sentía que era esa niña que fue su mamá, un personaje que empezó a cobrar vida en su cabeza desde hace muchos años. Pero que no fue hasta escribir esta novela que encontró las palabras adecuadas para hacerlo.

“Desde que escribí Malas Posturas se me ocurre la idea inicial para La mano que cura, que es la idea de mi mamá como un personaje ficticio, infantil, que tiene una maestra en un pueblo y que esa maestra le enseñara brujería”. Esta encerrona puso a cocción lenta la figura de la maestra y la niña, que luego, con ayuda de su interés por las brujas y lo monstruoso, se convirtió en la historia publicada.

Fiel a la perspectiva de que no hay un único momento o autor que la arrastre a la escritura, recuerda Lina también un momento donde, caminando por la 33, la cineasta Catalina Arroyave, en medio de una conversación cotidiana comienza a hablar de algo que pasa a través de uno. Lina se detuvo a escribir en su celular esas palabras. Ese momento le reveló una ficha faltante para la historia de los poderes y la niña, algo que resonaba con esos poderes que quería escribir.

Para quienes hayan leído a Parra Ochoa, es imposible no notar que la repetición –no solo de nombres de personajes–, es una parte importante de estos. Aquel fragmento de una conversación de calle se tornó en un mantra que resumía un poco los poderes que tres mujeres de la novela tienen, permitiéndole entender que estos no eran algo que les sucedía a los personajes desde afuera, a pesar de ellas, sino que suceden a través de ellas.

El manuscrito de La mano que cura encuentra su hogar al otro lado del mundo, en España. Publicar en otro lugar donde nadie te conoce, además de ser extraño para Lina ya que no está allí, implicó un cambio en la publicación del libro, donde no podía hacer prensa para el libro, sino que tenía que dejarlo ser, libre. “El libro está allá y se defiende solo y eso a mí me gusta”, dice de esta experiencia, una que define también como interesante, pues, si bien ha tenido comentarios muy buenos, es muy diferente a la recepción local, donde no existe una distancia cultural y geográfica tan grande entre los personajes y lectores. “[La distancia] hace que hayan cosas que se entienden de una manera, que acá entendemos de otra”.

Ser marcados por la autoficción no hace que sus libros pertenezcan a un único universo, que estén relacionados, si bien hay aspectos mágicos como la lectura de dientes que se retoman. Para Lina, sus narraciones son como un multiverso, donde Linas diversas que podrían, pero no son ella, conviven con sus familias, que no es exactamente la suya. Esta red de anécdotas que van repitiéndose a través de las historias y que, además, cobran un matiz diferente, es lo que le interesa. “Yo había escrito de la lectura de los dientes”, dice respecto al cuento que lleva este nombre, “en un cuento donde cojo como personaje a una tía mía que es odontóloga (…), precisamente porque mi tía es así, una persona que te está mirando y te mira los dientes y te dice cosas”. Frente a la tía, los detalles que no quieres revelar quedan al descubierto, como en el espejo de la niña bestia; las narrativas se entretejen y temas resurgen.

“Una vez me dijo que yo tenía gingivitis” recuerda, “de ahí se me ocurrió eso de ese personaje que aprende a leer los dientes ya de manera sobrenatural, como brujería, porque en muchas tradiciones mágicas se usa la lectura de diferentes elementos”. Con la imagen de los dientes que revelan, que pueden leerse, en su universo de brujas se abre una posibilidad enfatizada también por la vieja María, un personaje del cuento “Los hermanos deben estar unidos”, que vive en el monte y aparece en la Heliconia de Soledad en La mano que cura. Es como un universo Brujería de Lina.

Lina, si bien consume mucha información de brujas, no llegó a ellas por Hollywood. Lina llegó a las brujas por medio de historias de familia: historias de brujas en el pueblo de su mamá, historias que le contaron. “Algunas de mis tías tienen un amor desmedido por las brujas, la brujería, todo lo sobrenatural”, comenta. Lina iba a ellas por historias de brujas, una realidad en mi familia. “Para algunas personas de mi familia es una realidad que las brujas existen y que te pueden hacer daño”.

En los 90s y 2000s había brujas por toda la televisión, gracias a la popularización del New Age en los 70s y 80s. Tabúes, como las espiritualidades alternativas, los ritos y la brujería, en los 90s se habían posicionado como mainstream y dejaron de dar miedo. Así, Lina creció viendo cómo las brujas de los 70s, las enemigas que debían de ser matadas, se transformaron en las protagonistas de los shows y películas de los 90s con los que creció; brujas que usaban sus poderes para cambiarse de ropa, que no eran enemigas. Lina creció con historias de brujas como Sabrina, la bruja adolescente, con Practical Magic, donde Sandra Bullock y Nicole Kidman son brujas; con The Craft, la que define como "la gran película de brujas adolescentes del momento".

Las brujas mediáticas, “más fashion” como las describe, si bien le han interesado por años, no son las brujas del universo Brujería de Lina, otro factor importante en la escritura de la novela. A Lina no le interesa escribir sobre la brujería aséptica, que no requiere sacrificios, le gusta escribir sobre brujas monstruosas, que deben esforzarse y mancharse las manos. Una brujería permeada por “más suciedad, más sangre, más intercambio; esa brujería [que] también tiene mucho que ver estéticamente con las prácticas de brujería popular que hay aquí en Latinoamérica en general”.

Un capricho, dice, ubicarlas en Colombia: “quería, precisamente –también porque soy una gran consumidora de media, de series y pelis y cosas de brujas–, que hubiera [brujas] aquí. O sea, quería ponerlas aquí, así como los gringos lo hacen, como los europeos lo hacen. Yo las veo acá también, porque las conozco. Pero, ¿cómo sería una bruja aquí?” Este interés y pregunta por lo local, por esas prácticas otras de la brujería latinoamericana, llevan a las brujas de La mano que cura.

La mano que cura une la urbanidad y el campo en un vaivén entre dos lugares y dos tiempos, con personajes que aprenden a ser brujas. Así como los cantos de dos gallos suenan distinto en la ciudad y en el campo, su sorpresa y su cotidianidad son diferentes, la Soledad y la Lina que descubren sus poderes se ven marcadas por sus contextos, si bien la novela se marca en paralelos.

Cuando Soledad descubre que tiene los poderes, hay una retahíla en donde dice lo que ella siente. Luego, cuando Lina conecta con sus poderes, no siente lo mismo. Hay en ella esa retahíla, pero cambian cosas, porque Lina está en la ciudad y Lina no está metiendo la mano en la tierra, sino en una matera con tierra. Lina siente el motor de los carros y el humo y el ruido de las motos y la gasolina y los muertos en el río donde Soledad sentía el movimiento de los árboles y de las hojas y de los animales. “Porque me interesa repetir un momento, digamos, de la historia, pero cambiarlo un poquito por ese ese cuento de que todo lo que va a ser ya fue”, dice referenciando la suerte de retruécano en el descubrimiento de los poderes.

Lina no escribe todos los días en su computador, ni escribe en momentos breves. Ella ha refinado su proceso desde sus talleres literarios, pues entendió donde se siente cómoda escribiendo. Esa comodidad nace de llevar una libreta y empezar a acumular textos cortos en ella, mientras en su cerebro esas historias comienzan a cocinarse. Cuando hay suficientes textos, se sienta a transcribirlos, para dejarse llevar por momentos más largos de escritura. Sus libros surgen del retiro voluntario cuando las ideas se explotan. “Cuando se me acumula ya una libreta, casi que histérica, llena de información y de textos empezados y de archivos de Word tirados en una carpeta por fechas, yo digo: ‘listo, ya me tengo que sacar esto’. Y ahí lo que hago es que me encierro, y escribo. Lo que salga. Lo que sea”.

Su proceso de escritura es, entonces, no uno metódico, sino uno introspectivo, mental antes de tornarse propiamente en algo escrito. Una escritura reflexiva y regada en libretas, donde la falta de orden reina como un catalizador de imágenes, personajes y anécdotas que dan vuelta antes de ser contenidos en una historia. La escritura de Lina es un sobre lleno de ideas mentales que eventualmente serán ingredientes que se dejarán cocinar hasta que hiervan en una nueva historia.