Dos soledades que se encuentran

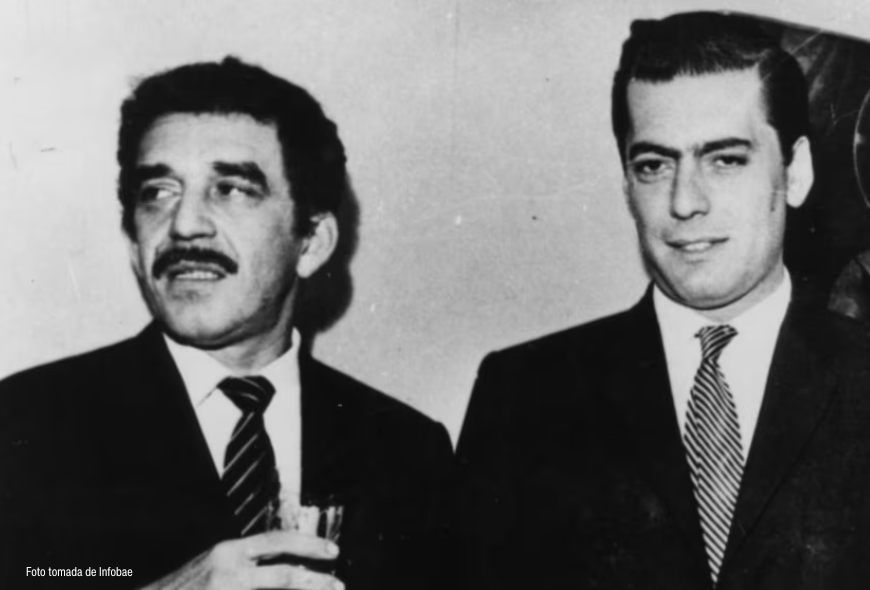

Durante una tarde en la “Ciudad de los perros” (Lima), dos escritores son invitados a tener un diálogo acerca de la novela latinoamericana. El interrogado: Gabriel García Márquez. El interrogador: Mario Vargas Llosa; aunque cada uno cumpliría también el rol del otro. Esta conversación, que posteriormente se transcribió y editó para convertirse en el libro que conocemos: “Las dos soledades: Un diálogo sobre la novela en América Latina”, guarda la memoria de estos escritores que hoy se encuentran en ese lugar que queda más allá de las ficciones.

La primera pregunta con la que comenzó Vargas Llosa fue: “¿Para qué sirve un escritor?”. Una pregunta frecuente que se le hace a este oficio, y de la cual pocos tienen una respuesta fija. Gabo respondió así: “Yo tengo la impresión de que empecé a ser escritor cuando me di cuenta de que no servía para nada”. Confiesa el escritor colombiano al recordar sus primeros años cuando su padre quiso que manejara la farmacia que tenía. Sin embargo, cuando comenzó a escribir y se dio cuenta que otras personas lo leían, llegó a esta reflexión: “Yo escribo para que mis amigos me quieran más”. Vargas Llosa sonrió. Tal vez porque él escribía por lo contrario: para incomodar, para encender, para encenderse. "La literatura no es un pasatiempo, es una pasión que consume", diría años después.

Obra y vida de Vargas Llosa

Nacido en Arequipa, Perú, en 1936, Mario Vargas Llosa fue un lector antes que escritor, y un testigo feroz de su tiempo. No hablaba de la infancia como refugio, sino como origen del ruido: el silencio tenso en una casa por la ausencia de un padre, el descubrimiento de los libros como una vía de escape y de rebeldía:

Sus primeras bibliotecas estaban hechas de novelas francesas. Flaubert, con Madame Bovary le enseñó que con la escritura podía diseccionar la realidad como un cirujano, de ahí adquirió su disciplina flaubertiana. Más tarde, llegaría Faulkner, y con él, el descubrimiento del tiempo narrativo como un territorio que puede torcerse. “Sin las ficciones seríamos menos conscientes de la importancia de la libertad para que la vida sea vivible y del infierno en que se convierte cuando es conculcada por un tirano, una ideología o una religión”, dijo en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura.

De joven, Vargas Llosa leyó con devoción a Sartre, a Thomas Mann, a Victor Hugo, y en ese éxtasis de lectura descubrió que escribir era su forma de intervenir en el mundo. Uno de sus principales intereses fue la problemática histórico-política iberoamericana, temática transversal en su obra. En Conversación en La Catedral, se pregunta: "¿En qué momento se jodió el Perú?". Sus novelas son una expedición al interior de las contradicciones humanas: el poder, la culpa, la seducción de la violencia, la fragilidad de la libertad. En La guerra del fin del mundo, se interna en el sertón brasileño, una región árida del país, para mostrar el delirio místico convertido en tragedia. En La fiesta del Chivo, desmenuza la dictadura de Trujillo con una frialdad quirúrgica. Y en La ciudad y los perros, su primera novela, convierte a un colegio militar en metáfora de la sociedad peruana.

Pero si hay un libro que revela a Vargas Llosa como lector, es La orgía perpetua, un ensayo largo y devoto sobre Madame Bovary. Allí se le ve a él mismo, no solo analizando sino conversando con Flaubert, discutiendo la libertad de la novela y su independencia de las ideas: "La novela es una mentira que dice la verdad", escribe. Leer a Vargas Llosa es entrar en una literatura que no adula: exige, retuerce, interroga. Pero también es encontrar escenas turbias, personajes con llagas morales, estructuras narrativas que desafían al lector como si cada página fuera una trinchera.

El Vargas Llosa polémico

Sería injusto hablar de Vargas Llosa sin mencionar su faceta más polémica: la del intelectual político. Su tránsito desde posturas de izquierda en su juventud hacia un liberalismo férreo lo convirtió en una figura pública que dividía opiniones. Fue candidato a la presidencia del Perú en 1990 y, aunque perdió frente a Alberto Fujimori, ese episodio marcó su obra posterior. Su defensa de la democracia liberal, su oposición a regímenes autoritarios de izquierda y su crítica constante a lo que consideraba populismo latinoamericano, están presentes no solo en sus ensayos —como El pez en el agua— sino también en el tono desencantado y agudo de sus novelas más tardías.

El escritor peruano concibió el deseo de una literatura nueva, fiel a su estilo diáfano y directo, con personajes libres que cuestionan la realidad, pero con un entretenimiento mordaz e irónico. Él pensaba en una literatura que recogiera las corrientes literarias europeas, pero al mismo tiempo, hiciera una búsqueda por encontrar un lenguaje propio que reflejara la realidad de los habitantes de América Latina. Así llegó La ciudad y los perros, que fue una de las primeras piedras para formar la estructura del Boom Latinoamericano.

Volver a él ahora, tras su muerte, no es un gesto nostálgico, sino un acto de memoria activa y crítica. Vargas Llosa fue, antes que todo, un lector incansable, lleno de conflictos y contradicciones, una figura repleta de aristas, de ángulos diferentes en los cuales leer su obra y su vida.

.jpg?u=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fjecnfi8tljxk%2F2CAzphFmm8ODVwYEm4yBVD%2F155b39dfc4d593ba4709d92e63528d6f%2FDise_o_sin_t_tulo__22_.jpg&a=w%3D870%26h%3D590%26fm%3Djpg%26q%3D80&cd=2023-08-23T18%3A11%3A46.244Z)