Los discursos defensores de la lectura insisten en que los libros son puertas hacia un horizonte sin límites, que las historias y sus significados son tan prolíficos como nuestra imaginación. Que una vez abrimos la tapa de un libro accedemos a un universo en crecimiento. De esta paráfrasis de eslóganes, me quedo con la palabra “puerta” porque es bastante apropiada: el libro casi siempre es un rectángulo, casi siempre tiene cuatro lados, casi siempre tiene una tapa que puede ser abierta. La propuesta es detenernos en el objeto que el libro es. Y una buena vía de acceso a esta cuestión es, claro, un libro, que además logre probarse a sí mismo en el camino. De esta manera llegamos a La trilogía del límite de la autora coreana Suzy Lee (Barbara Fiore, 2014).

La discusión acerca de cómo los medios transforman los contenidos no es nueva, por eso el libro no debería quedar al margen. Lo particular sería definir qué tan profundo escarbar hasta dejar expuestas sus costuras. Para empezar, podría estar la pregunta por los límites físicos y cómo estos sirven o no a los propósitos narrativos del contenido. En La trilogía del límite, Suzy Lee se dedica a reflexionar sobre las características del libro a través de la experiencia de creación y publicación de tres álbumes ilustrados: Espejo, La ola y Sombras. En estos, Lee propone utilizar las condiciones materiales de la hoja como coordenadas de juego para la historia. El papel es una superficie que permite trazos bidimensionales, pero el hecho de que el libro tenga volumen desencadena la aparición de una tercera dimensión, o al menos la sensación de que esta existe. Lee lleva la atención del lector hacia el margen interior de las páginas, el punto en el que las hojas se unen entre sí. Visto por fuera es el lomo, pero una vez abierto el libro lo llamamos medianil, ese intersticio en el que los ejemplares mal encuadernados esconden información que nos dificulta la apertura completa de la doble página.

Esa línea que se crea cuando la hoja se precipita hacia la costura, ¿qué cuenta? ¿Podría el lector, efectivamente, leerla como una línea? Lee no solo propone leerla como línea sino tomársela muy en serio como límite. En Espejo, por ejemplo, marca la diferencia entre dos mundos, el de una niña y su reflejo. El lector entiende que el relato se trata de ver al personaje (que ocupa, digamos, la página A) mientras juega con su propia imagen (que ocupa la página B), separados por el medianil. Todo transcurre con normalidad hasta que en medio de la efervescencia del baile la niña se adentra en el límite y desaparece. El silencio que secunda su disolución es representado por una doble página en blanco. Al reaparecer, la niña se percata de que su mundo ya no es simétrico: al otro lado no está su reflejo sino una imagen con libertad para interpretar su propio papel. En este punto de la historia, todo lo que presuponíamos de los libros se suspende. ¿Por qué no nos habíamos percatado de que el medianil era un abismo por el que los personajes podían desaparecer? ¿Qué ocurrió en ese espacio oculto a nuestros ojos y qué consecuencias va a tener para el relato?

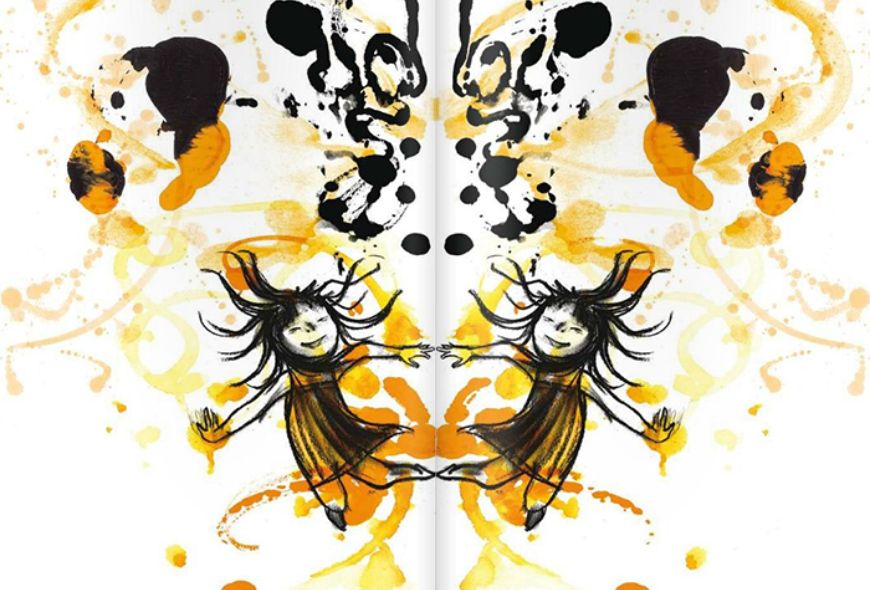

En La ola, Lee insiste en ese margen central como motivo para construir una historia. Vemos a una niña jugando en la playa, del lado seguro de la arena. El medianil la protege del mar, con quien inicia una disputa, hasta que el agua rompe ese límite virtual y lo desborda todo, trayendo consigo el peligro, pero también los regalos que ganamos cuando nos arriesgamos a cruzar al otro lado (es lo que insistentemente nos prometen las historias). Entonces aquí se trata no solo de un límite formal o imaginativo, sino de una frontera moral. El libro, aliado con su estructura, logra ofrecernos un universo en el que la página se convierte en una metáfora de la vida.

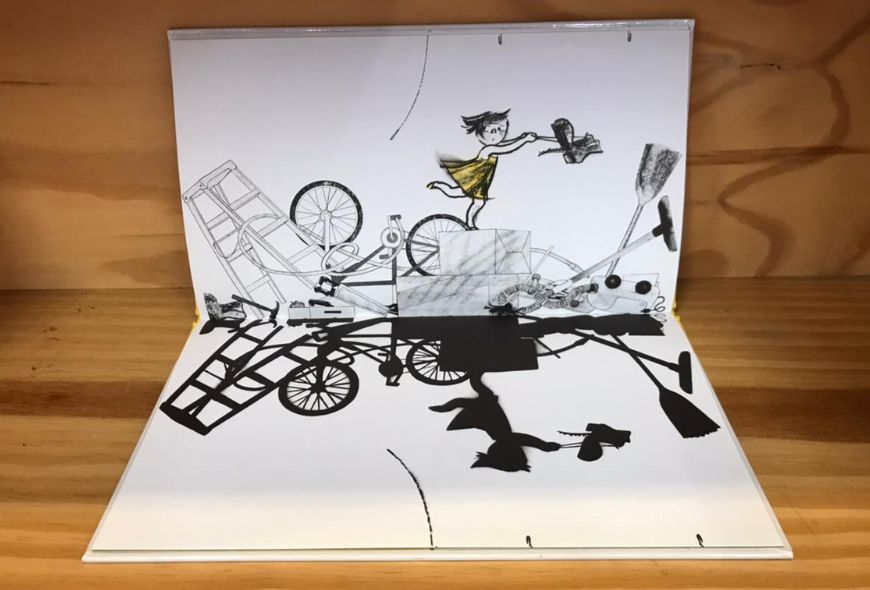

Para completar la tesis que conecta a su trilogía, Lee explica el proceso de creación de Sombras, un libro que se lee en dirección vertical. Lo que el medianil marca es el límite del suelo sobre el que se proyectan las sombras de los objetos, escenario del juego, y de la niña. Y como ya es de esperarse, en el momento más intenso, las sombras y el mundo real se mezclan, convirtiendo el supuesto piso en un portal por el que se combinan y alteran las lógicas de los dos planos.

Lee recorre página a página sus tres libros para explicar qué decisiones tomó en el camino que determinaron el resultado final. A la par de su relato, hace anotaciones sobre los facsimilares para señalar detalles, movimientos sutiles que terminaron por redondear la ficción. El público principal de los libros de Lee son los niños, así que incluye comentarios que ellos han hecho de su trabajo (lo que demuestra lo fácil que les resulta entrar en las reglas que propone el papel estelar del medianil), e incluso reinterpretaciones de sus ilustraciones. Lo que tienen para decir los lectores sobre los libros suma a la indagación sobre cómo la materialidad de estos influye en la manera en que leemos, pues la construcción de un libro no termina hasta que no cae en manos de alguien y es visto, desentrañado, manipulado y leído. Sabiendo esto, Lee concluye la revisión de su propia obra con unos comentarios generales acerca de lo aprendido, que bien podrían ser un punto de partida para las lecturas por venir:

Hay algo que no he dicho, pero que termina de enmarcar la magnitud del hallazgo tan personal que hace Suzy Lee de las dimensiones del impreso: los relatos prescinden de palabras, son libros silentes que basan el avance de la historia en la tensión que proponen las imágenes. Al descubrimiento de las características físicas del libro como un motivo narrativo, se suma el hecho de que debemos reconocernos como lectores de trazos capaces de reconstruir una trama, ambigua y sugerente, con los ecos de palabras no dichas, una apertura en beneficio de un lector sin edad ni idioma específicos. ¿Es posible que un solo objeto, armado con papel, pega, hilo y tinta, sea capaz de producir tantos efectos? De la mano de Suzy Lee la respuesta tendría que ser: sí, porque es un libro.