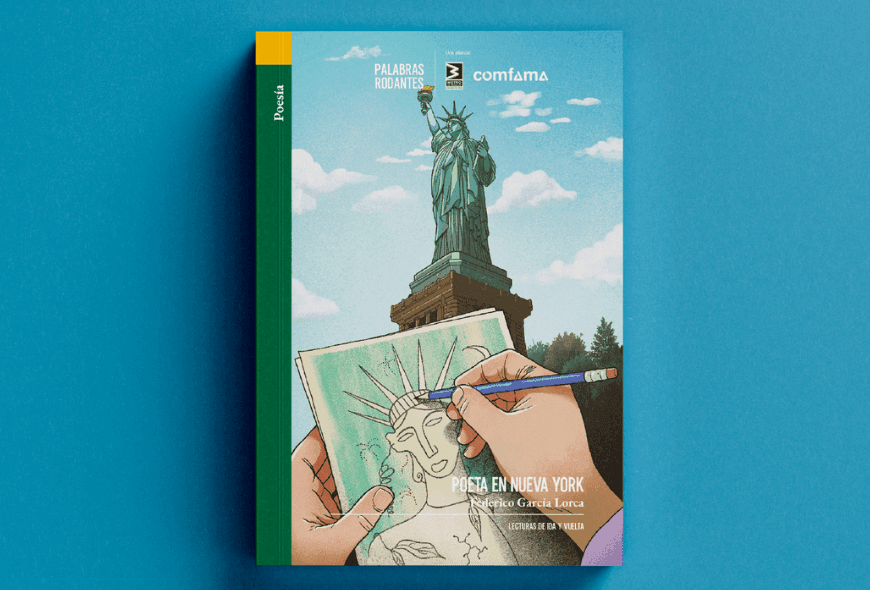

En la vega de Granada, bajo el cielo andaluz, nació Federico García Lorca el 5 de junio de 1898. Hijo de tierra fértil y palabra encendida, por donde caminaba dejaba un reguero de metáforas. Poeta y dramaturgo, recogió las historias de su pueblo, resonando en cantares, poemas y tragedias.

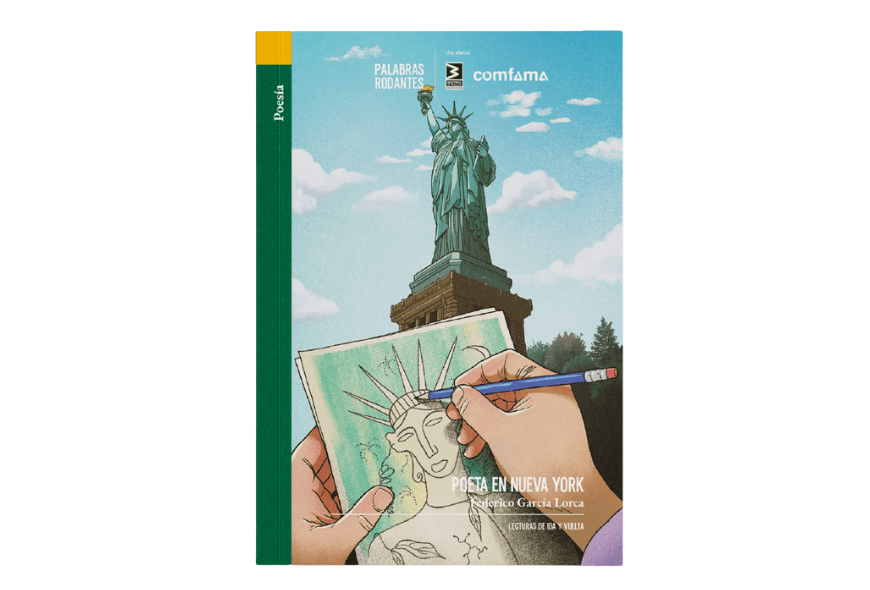

En 1929, ya dueño de cierto prestigio, Lorca viajó a Estados Unidos buscando un cambio de aire ante una crisis personal y emocional. Al parecer, el principal motivo de la elección del destino fue que su amigo Fernando de los Ríos lo animó a matricularse en la Universidad de Columbia en Nueva York. Pero también se dice que más que eso fue atraído por eso que llamaban “Modernidad”. En todo caso, fue un exilio íntimo más que político, una forma de huir de su mundo y, al mismo tiempo, abrirse a uno nuevo, absurdo y fascinante.

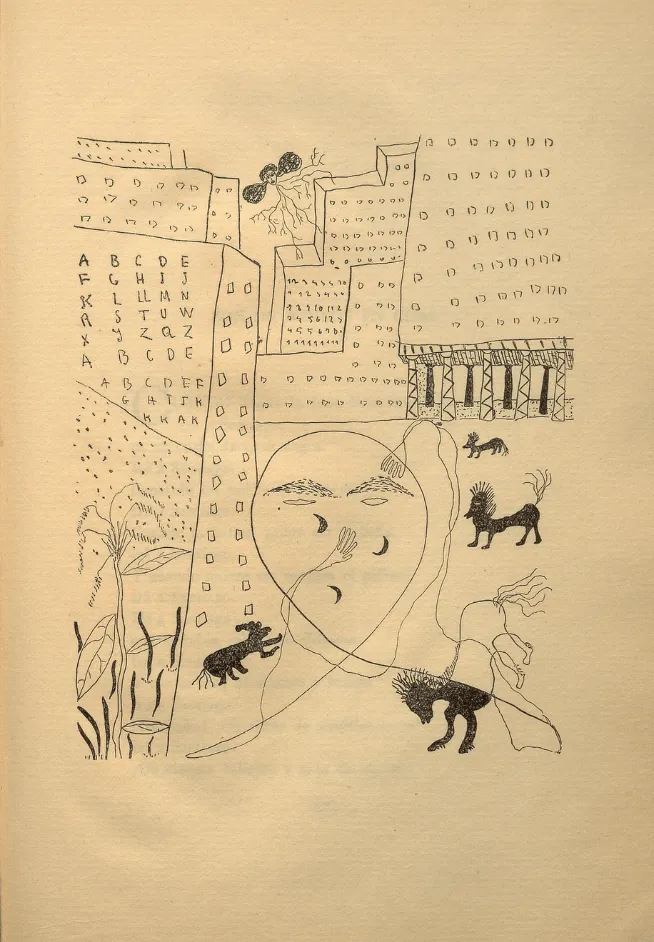

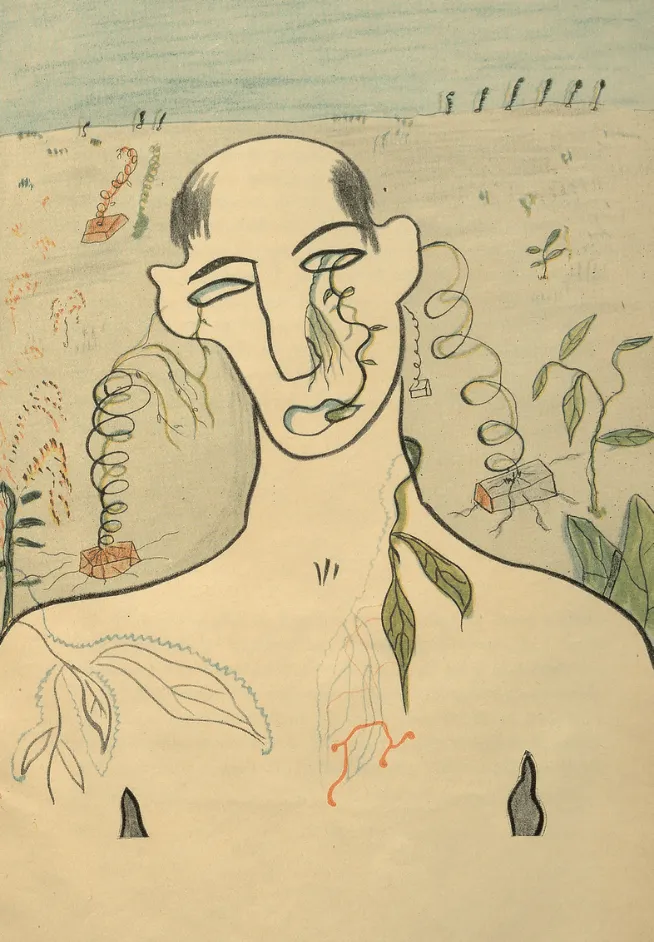

El poeta descendió a Nueva York, bajó en espiral por una escalera de humo, hasta encontrar una ciudad sin médula donde los trenes aullaban bajo tierra, los rascacielos eran árboles sin savia y las calles templos del afán. La ciudad, con su pulso febril y su rostro de metal, se convirtió en espejo de su estado emocional y expresión de su ensoñación surrealista.

Sus versos, nacidos del asombro, dibujan una urbe que devora y engendra. Muestran a un poeta que miró con agudeza y se involucró con intensidad. Algunos poemas parecen escritos con los dientes. Cuando Lorca arribó, la Gran Depresión teñía de angustia las calles, y el poeta, testigo sensible, absorbió la preocupación y el desarraigo que flotaban en el aire.

Una caminata imaginaria con Lorca

Es posible imaginar a Lorca caminando por Wall Street, deambulando entre números huérfanos, escuchando los gritos de los hombres vendiendo carne vestida de acciones:

Que ya las cobras silbarán por los últimos pisos,

que ya las ortigas estremecerán patios y terrazas,

que ya la Bolsa será una pirámide de musgo,

que ya vendrán lianas después de los fusiles

y muy pronto, muy pronto, muy pronto.

¡Ay, Wall Street!

(Danza de la muerte, pp. 57-60).

Después, caminando por Harlem, el barrio brillantemente negro, viendo la música trepar por las paredes. Los negros cantando con la garganta desgarrada, mientras la ciudad los encierra con relojes sin manecillas. Harlem apareciendo ante sus ojos como un altar de lo innombrable:

¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem!

No hay angustia comparable a tus rojos oprimidos,

a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro,

a tu violencia granate sordomuda en la penumbra,

a tu gran rey prisionero con un traje de conserje.

(El rey de Harlem, pp. 47-52).

La noche lo encuentra en Broadway, las luces y el bullicio resuenan con su estado de ánimo. Los teatros le ofrecen un escape efímero, pero también le revelan la superficialidad de una sociedad obsesionada con los espectáculos:

Yo estaba en la terraza luchando con la luna.

Enjambres de ventanas acribillaban un muslo de la noche.

En mis ojos bebían las dulces vacas de los cielos.

Y las brisas de largos remos

golpeaban los cenicientos cristales de Broadway.

(Danza de la muerte, pp. 57-60)

Cuando por fin concilia el sueño, se le puede imaginar durmiendo mal en la ciudad sin descanso. Soñando con trenes que se comen a los pasajeros, con esqueletos que aplauden, con una niebla que se va apoderando de todo:

No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie.

No duerme nadie.

Las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas.

Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan

y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas

al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros.

(Ciudad sin sueño, Nocturno del Brooklyn Bridge, pp. 68-70).

Al amanecer, Lorca camina por el puente de Brooklyn, contemplando el río Hudson y la silueta de la ciudad. La aurora neoyorquina le inspira sentimientos encontrados. Caminando sobre el río, que huele a petróleo y desamparo, la ciudad no le habla, le grita:

Alba no. Fábula inerte.

Solo esto: Desembocadura.

¡Oh esponja mía gris!

¡Oh cuello mío recién degollado!

¡Oh río grande mío!

¡Oh brisa mía de límites que no son míos!

¡Oh filo de mi amor, oh hiriente filo!

(Navidad en el Hudson, pp. 66-67).

Este recorrido imaginario del poeta alucinado por Nueva York es una invitación a los lectores a que vean en este libro una mirada capaz de sentir el pulso de las ciudades o, mejor aún, capaz de desentrañar la poesía de donde sea, por más que se encuentre oculta en capas de semento, dinero, metal u hormigón.

La muerte del poeta

A Lorca lo fusilaron en España en agosto de 1936, al inicio de la Guerra Civil Española, por una mezcla de razones políticas, ideológicas y personales o, al menos, eso se cree, porque las razones nunca fueron esclarecidas completamente. Era republicano, antifascista, amigo de intelectuales de izquierda, abierto en su homosexualidad, y además andaluz, poeta y popular. Todo eso lo convirtió en blanco perfecto para los franquistas que veían en él un símbolo del “desorden moral” que querían erradicar.

Poeta en Nueva York es un poemario que camina descalzo por el ruido, que le arranca lirios a los rascacielos, que canta con lengua asombrada un mundo donde todas las cosas parecen sudar aluminio y palpitar por la sangre que llevan dentro, pero que, al mismo tiempo, no se pueden ocultar del baño de la luna.

Cinco poemas de Federico García Lorca

1910 (Intermedio)

Aquellos ojos míos de mil novecientos diez

no vieron enterrar a los muertos,

ni la feria de ceniza del que llora por la madrugada,

ni el corazón que tiembla arrinconado como un caballito de mar.

Aquellos ojos míos de mil novecientos diez

vieron la blanca pared donde orinaban las niñas,

el hocico del toro, la seta venenosa

y una luna incomprensible que iluminaba por los rincones

los pedazos de limón seco bajo el negro duro de las botellas.

Aquellos ojos míos en el cuello de la jaca,

en el seno traspasado de Santa Rosa dormida,

en los tejados del amor, con gemidos y frescas manos,

en un jardín donde los gatos se comían a las ranas.

Desván donde el polvo viejo congrega estatuas y musgos,

cajas que guardan silencio de cangrejos devorados

en el sitio donde el sueño tropezaba con su realidad.

Allí mis pequeños ojos.

No preguntarme nada.

He visto que las cosas cuando buscan su curso encuentran su vacío.

Hay un dolor de huecos por el aire sin gente

y en mis ojos criaturas vestidas ¡sin desnudo!

Nueva York, agosto de 1929

Asesinato

(Dos voces de madrugada en Riverside Drive)

¿Cómo fue?

—Una grieta en la mejilla.

¡Eso es todo!

Una uña que aprieta el tallo.

Un alfiler que bucea

hasta encontrar las raicillas del grito.

Y el mar deja de moverse.

—¿Cómo, cómo fue?

—Así.

—¡Déjame! ¿De esa manera?

—Sí.

El corazón salió solo.

—¡Ay, ay de mí!

La aurora

La aurora de Nueva York tiene

cuatro columnas de cieno

y un huracán de negras palomas

que chapotean las aguas podridas.

La aurora de Nueva York gime

por las inmensas escaleras

buscando entre las aristas

nardos de angustia dibujada.

La aurora llega y nadie la recibe en su boca

porque allí no hay mañana ni esperanza posible.

A veces las monedas en enjambres furiosos

taladran y devoran abandonados niños.

Los primeros que salen comprenden con sus huesos

que no habrá paraíso ni amores deshojados;

saben que van al cieno de números y leyes,

a los juegos sin arte, a sudores sin fruto.

La luz es sepultada por cadenas y ruidos

en impúdico reto de ciencia sin raíces.

Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes

como recién salidas de un naufragio de sangre.

Muerte

¡Qué esfuerzo!

¡Qué esfuerzo del caballo por ser perro!

¡Qué esfuerzo del perro por ser golondrina!

¡Qué esfuerzo de la golondrina por ser abeja!

¡Qué esfuerzo de la abeja por ser caballo!

Y el caballo,

¡qué flecha aguda exprime de la rosa!,

¡qué rosa gris levanta de su belfo!

Y la rosa,

¡qué rebaño de luces y alaridos

ata en el vivo azúcar de su tronco!

Y el azúcar,

¡qué puñalitos sueña en su vigilia!

Y los puñales diminutos,

¡qué luna sin establos!, ¡qué desnudos,

piel eterna y rubor, andan buscando!

Y yo, por los aleros,

¡qué serafín de llamas busco y soy!

Pero el arco de yeso,

¡qué grande, qué invisible, qué diminuto,

sin esfuerzo!

New York Oficina y denuncia

Debajo de las multiplicaciones

hay una gota de sangre de pato.

Debajo de las divisiones

hay una gota de sangre de marinero.

Debajo de las sumas, un río de sangre tierna;

un río que viene cantando

por los dormitorios de los arrabales,

y es plata, cemento o brisa

en el alba mentida de New York.

Existen las montañas, lo sé.

Y los anteojos para la sabiduría,

lo sé. Pero yo no he venido a ver el cielo.

He venido para ver la turbia sangre,

la sangre que lleva las máquinas a las cataratas

y el espíritu a la lengua de la cobra.

Todos los días se matan en New York

cuatro millones de patos,

cinco millones de cerdos,

dos mil palomas para el gusto de los agonizantes,

un millón de vacas,

un millón de corderos

y dos millones de gallos que dejan los cielos hechos añicos.

Más vale sollozar afilando la navaja

o asesinar a los perros en las alucinantes cacerías

que resistir en la madrugada

los interminables trenes de leche,

los interminables trenes de sangre,

y los trenes de rosas maniatadas por los comerciantes de perfumes.

Los patos y las palomas

y los cerdos y los corderos

ponen sus gotas de sangre

debajo de las multiplicaciones;

y los terribles alaridos de las vacas estrujadas

llenan de dolor el valle

donde el Hudson se emborracha con aceite.

Yo denuncio a toda la gente

que ignora la otra mitad,

la mitad irredimible

que levanta sus montes de cemento

donde laten los corazones

de los animalitos que se olvidan

y donde caeremos todos

en la última fiesta de los taladros.

Os escupo en la cara.

La otra mitad me escucha

devorando, cantando, volando en su pureza

como los niños de las porterías

que llevan frágiles palitos

a los huecos donde se oxidan

las antenas de los insectos.

No es el infierno, es la calle.

No es la muerte, es la tienda de frutas.

Hay un mundo de ríos quebrados y distancias inasibles

en la patita de ese gato quebrada por el automóvil,

y yo oigo el canto de la lombriz

en el corazón de muchas niñas.

Óxido, fermento, tierra estremecida.

Tierra tú mismo que nadas por los números de la oficina.

¿Qué voy a hacer, ordenar los paisajes?

¿Ordenar los amores que luego son fotografías,

que luego son pedazos de madera y bocanadas de sangre?

No, no; yo denuncio,

yo denuncio la conjura

de estas desiertas oficinas

que no radian las agonías,

que borran los programas de la selva,

y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas

cuando sus gritos llenan el valle

donde el Hudson se emborracha con aceite.

.png?u=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fjecnfi8tljxk%2F6lbpGcQlZsUgF70c3ujxiW%2F573f8a8a32b7d21d191f91289310ed9a%2FCabecera_Portada_del_libro_En_la_ciudad_a_los_espantos_les_da_miedo_salir_-_Hel%C3%AD_Ram%C3%ADrez__1_.png&a=w%3D870%26h%3D590%26fm%3Dpng%26q%3D80&cd=2025-02-27T14%3A03%3A51.707Z)

.png?u=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fjecnfi8tljxk%2F7zCVIIWGGutGt5I5hHVkun%2F3c25406f61686974cdad6486119640fd%2FCabecera_Amor_en_vi_etas__1_.png&a=w%3D870%26h%3D590%26fm%3Dpng%26q%3D80&cd=2025-01-27T18%3A42%3A26.336Z)