La primera vez que vi la imagen de Maus de Art Spiegelman no imaginaba que el dibujo correspondía a uno de esos libros que de tanto ser nombrados para referirse a una supuesta nueva forma que tienen las historietas se volvería un lugar común, una referencia a la mano y, como pasa con las publicaciones que ocupan un lugar visible, se resume con un par de clichés producto de lecturas descuidadas, o no lecturas.

A Maus se le despacha con la misma frase: Un libro sobre la Segunda Guerra Mundial con los judíos como ratones y los nazis como gatos. Así de simple. Y fácil. Sin contar con la mención al Pulitzer Prize, que confieso, había olvidado, no porque un premio de ese tipo no tenga importancia sino porque, en este punto validar una historieta y darle un lugar por un premio de literatura es algo que sobra. Tal vez esa información le sirva a un hábil comunicador para embaucar a incautos y vender el producto. Eso funcionó muy bien por un tiempo cuando el periodismo cultural no tenía otra forma de presentar el imperdible y novedoso libro de Literatura gráfica.

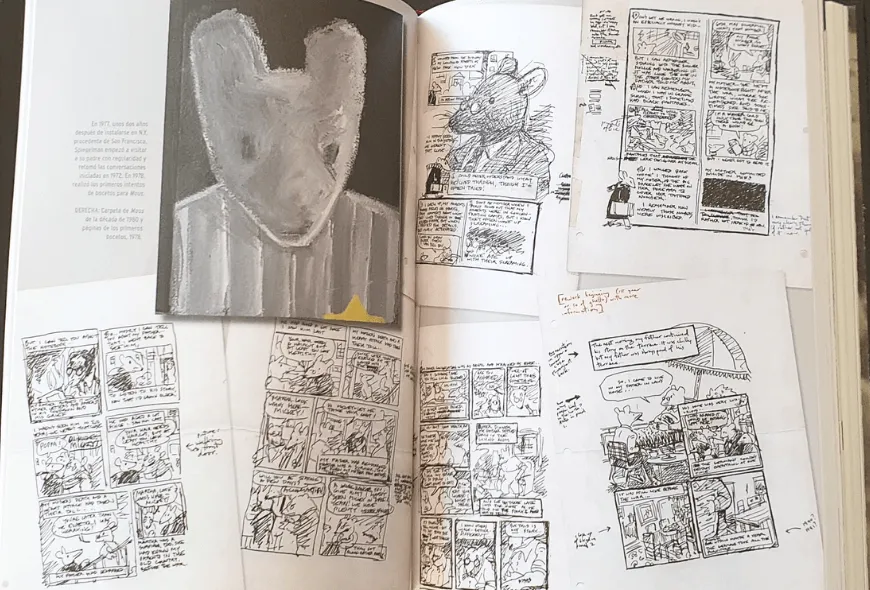

Bien, todo este resumen de recuerdos y comentarios a medio pegar los organizo ahora para ir en otra dirección, opuesta a la que repite y repite que Maus es sólo ese par de cosas y que, entre tanta ligereza, descuido y poca lectura, hacen que el libro de Spiegelman se vea tan simple, tan sencillo de imitar, como de hecho ha pasado, con resultados que prefiero no citar, dejando de lado lo que es esa historieta, lo que hay detrás de ese trabajo, lo que parece que es y no, entre tanto borrón y enmendadura, pasando por encima todas las preguntas que circularon por la mesa del dibujante: la idea inicial, el resultado previo, sus versiones, la obsesión, los traumas, el archivo, la recuperación de la memoria y su creación como lo afirma Spiegelman, en fin, el largo camino que hizo para llegar a Maus. Digo llegar, porque el libro es más que una buena idea, o el resultado de lo que es una novela gráfica, otro término en desuso y que sólo usa Mario Mendoza con su habitual pompa de entrenador para etiquetar sus historietas de acción con escenas mal copiadas de películas.

En otra dirección

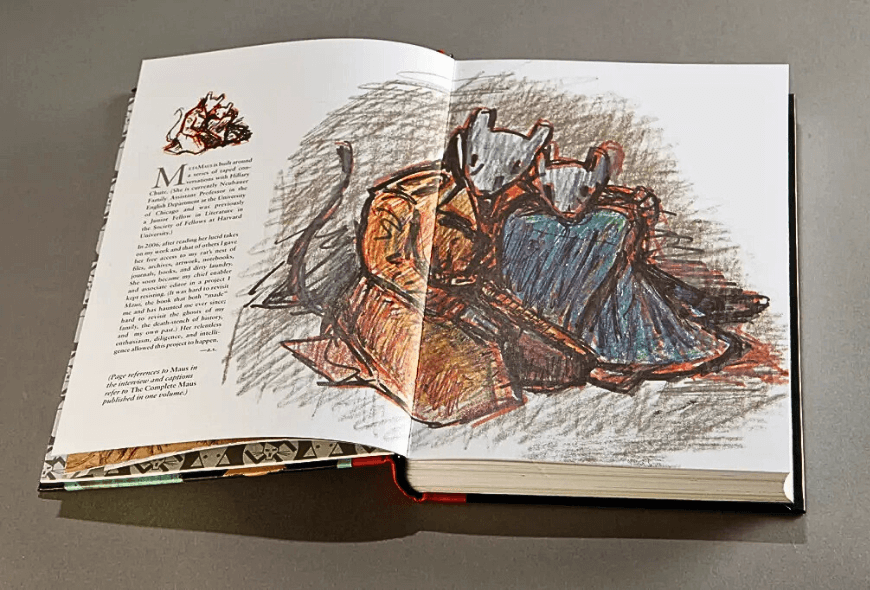

Todo esto, la otra dirección, sin que implique soltar la dirección de Maus, el camino por el que me desvío, lo hago siguiendo la lectura de otro libro que con gran facilidad se le podría calificar como el lado b de Maus o la pieza desarmada en tantas partes como si de un mapa detallado se tratara. El libro, Metamaus (Reservoir Books, 2012), para resumir lo que se sabe, es una conversación de muchas horas, y días, entre Art Spiegelman y la investigadora Hillary Chute, entrevista-libro de más de 300 páginas en la que se desarman, en la escucha, las bases que soportan tanto narrativa como gráficamente ese trabajo.

Hablo de ese libro ahora, no en un ejercicio por reseñar lo que ya se conoce sobre él, lo que se ha dicho, hablo de él por su reflejo, lo que refracta una pieza como esta en la que encuentro respuestas y no necesariamente sobre Maus, o sí, está Maus, eso es claro, pero también están las historietas como si de una clase a profundidad y detalles se tratara. Y si pensamos que Maus de algún modo es sinónimo de historietas, ese reflejo toma una forma que nos puede dar contornos que exceden su campo.

Sumado a lo anterior se incide en preguntas por la representación, y la pregunta por la víctima como centro de una narración. Esta última es quizás, la pregunta que me interesa ahora, en unos días donde algunos narradores le sacan provecho a ese lugar; o algunos artistas se han especializado en hacer énfasis en su dolor y sufrimiento, en su lugar en el mundo, en su historia personal como mercancía atractiva y vendible que se puede empaquetar, clasificar, y etiquetar para el consumo de los espectadores que posan de empáticos y comprometidos.

De las tres grandes preguntas centrales de la entrevista: ¿Por qué el Holocausto? ¿Por qué los ratones? ¿Por qué el cómic? las dos últimas escapan a la sombra común que se usa para hablar de Maus; por lo menos la pregunta por la metáfora de ratones y gatos no es una solución fácil, de hecho, no fue esa la idea original de Spiegelman, el resultado es la decantación de algo que en esa primera tentativa ni siquiera era visible.

Más que un libro sobre la Segunda Guerra Mundial

Acá hay un punto que titila cuando decimos que Maus es un libro sobre la Segunda Guerra Mundial con los judíos como ratones y los nazis como gatos (sic) y pocas veces nos preguntamos qué tipo de ratones, porque no son los ratones en general, o ratones tipo Mickey o qué símbolo o metáfora cargan ese tipo de ratones dibujados. Maus tampoco es un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, o lo es, pero no es su centro, y mucho menos es un libro publicitario sobre la explotación de las víctimas en el Holocausto. Más adelante vuelvo a esto. O lo es, pero no de esa forma escueta en la que se clasifica.

Sé que insisto y soy reiterativo en advertir sobre la clasificación, pero es claro que una de las operaciones que permitió el exterminio fue esa tentativa a la clasificación, la anulación del otro, o los otros, y todos sus lados, a decir que se es una cosa, sólo una cosa, sólo un concepto.

Recuerdo ahora la tabla que encuentra Dora Bardavid, la brillante espía que dibujó Ignacio Minaverry, algo que me sirve para explicar la relación clasificación/exterminio: Dora en su etapa de formación y archivo encuentra un sistema de clasificación con las insignias que marcaban a los prisioneros en los campos de concentración, la tabla es un sistema de convenciones, códigos y figuras que servían para decir quién era inmigrante, judío, social, homosexual, o quién era judío homosexual, judío asocial, en fin, convenciones y clasificaciones que permitían suspender aspectos complejos del mundo, que anulaban al otro, lo reducían a etiquetas, y permitían, en una industria de exterminio una solución rápida sobre qué es el otro y qué se debía hacer con ese otro para navegar en calma por dicotomías fáciles, sin que nos tengamos que lanzar a un paisaje lleno de matices y bordes imprecisos.

Bien sabemos que la eliminación de los matices y un espectro complejo del paisaje en el que estamos sirve además a los sistemas de clasificación, las bases de datos de bancos, marcas, empresas narrativas y otras formas de storytelling que venden productos y segmentos ajustados a los deseos de consumo creados a la medida.

Los peligros de la clasificación

Es la clasificación —en tanto representación que usa Spiegelman, para marcar a unos y otros, y para mostrar el juego de máscaras y fisuras que esconden las identidades— otra de las de formas de la ficción como lo son los nacionalismos. Ahora bien, además, la pregunta por los ratones se enlaza a varias cuestiones en cuanto a representación que se salen del uso de animales antropomórficos y la tradición de la historieta que se diseñó con ese tipo de soportes gráficos.

Spiegelman decanta su idea hasta tal punto de lo que es un ratón que, al final, lo que vemos en esas caras, que también pueden ser intercambiables, son insignias: dos triángulos cruzados, como la estrella de David. Un pictograma echo personaje. La eficiencia a la mano de ese rol asignado en el que no se es más que una cosa, y que nos permite simplificar para decir sin pensar: tú eres esto y yo esto.

Visto de ese modo, Maus es un libro que, en su trabajo de representación, en el juego de máscaras antropomórficas, recordemos que Anka y Vladek las usan para salvarse, nos advierte simetrías en un presente de clasificaciones donde los brotes de fascismo y xenofobia por la amenaza del otro, los miedos a ciertos inmigrantes son la cara que no vemos en esa obsesión por la clasificación, la tentación a clasificarse y ser una cosa.

Y creo que eso explica, en parte, el ascenso de los fascismos y los partidos de ultra derecha con tantas explicaciones fáciles, aprendidas y repetidas sobre el mundo, dichas casi todas en neolengua de los humanos ilustrados.

Cambiar la victimización como motor narrativo

Pero hay otro aspecto en Maus, su escape al fácil pastiche de la victimización. El lugar de víctima de Spiegelman, de la historia de sus padres como sobrevivientes. Maus es un éxito, pero no lo es por la vulgarización y uso del relato de la víctima, como pasa cada año con muchas de las producciones de Hollywood.

En una caricatura sobre esto, el dibujante publicó en The New Yorker de marzo de 1999 un prisionero sosteniendo una estatuilla de los Oscar para remarcar esta idea. Además, para fijar su posición acuñó el término Holokitsch que cuestiona a esa reducción del holocausto a buenos y malos con un barniz mal pintado de una capa sentimental que se usa para narrar con chantaje:

«El Holocausto se ha convertido en un tropo que a veces, como El Pianista de Polanski se emplea de forma admirable y en otras de manera chabacana, como en La vida es bella de Roberto Benigni. Casi cada año se selecciona un documental o una película de ficción en esta categoría para algún premio de la Academia de los Oscar»

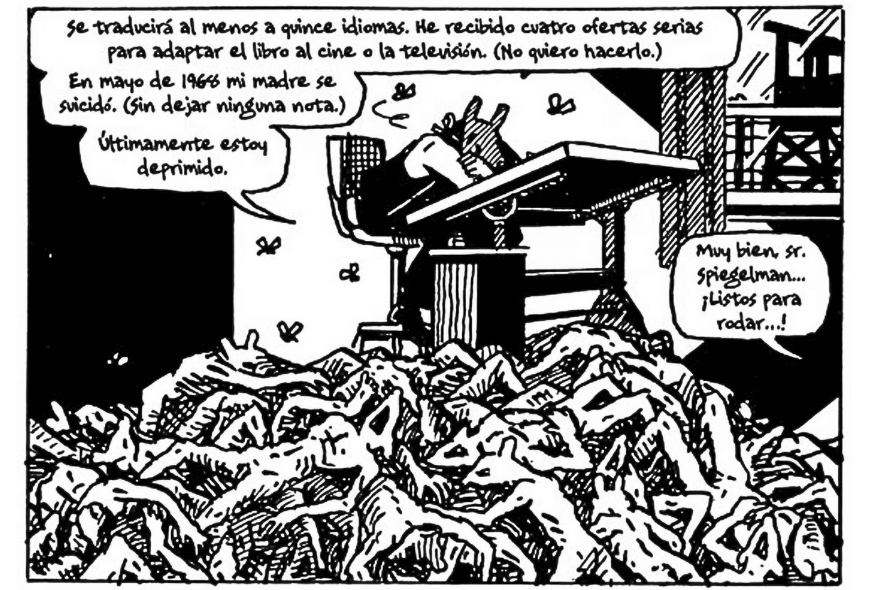

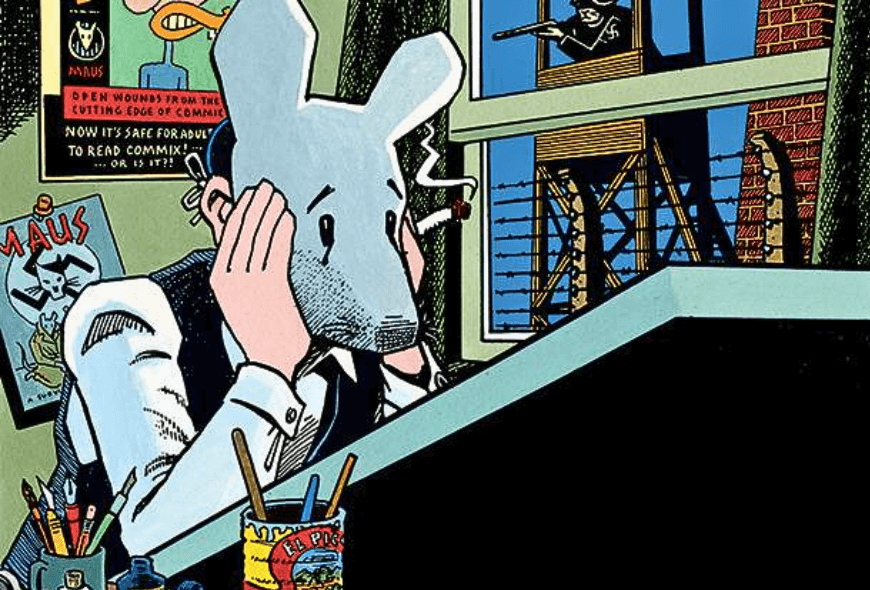

Le responde a Chute en su crítica, que también puede leerse en Maus en las páginas de El tiempo vuela, una secuencia que va de una nube de moscas hasta que vemos a Art sentado en una mesa de dibujo que está soportada por cadáveres de ratones.

Lo anterior sumado al perfil que hace de su padre, Vladek, el cual no es un ejercicio para mostrarlo como santo y bueno por ser víctima. Maus nos da otras preguntas que, insisto, cuestionan el presente y los modos de narración que ganan fanáticos. Spiegelman le cuenta a Chute que era importante mostrar el racismo de Vladek: «Mira, sufrir no te hace mejor, !sólo te hace sufrir¡» le dice.

¿En cuantos relatos la víctima es descrita como una variación del buen salvaje? ¿Cuántas narraciones nos muestran que este sedimento de historia humana es más que una suma de víctimas y victimarios? Me pregunto ahora. En Maus se libera a Vladek de esa agencia de bueno por ser víctima, se rompe la carrera de la victimización como producto de explotación narrativa. Yo he sufrido, pero yo he sufrido más que tú, parece un eslogan de este tiempo. De nuevo la clasificación del sufrimiento a la mano, la carrera que trata de explicar y ponernos por encima de los otros.

Cierro con esta parte de la conversación que aparece en Metamaus: Chute le pide a Spiegleman que ahonde en la visita que hizo a Auschwitz con un equipo de filmación de la cadena ZDF, a finales de los años 80, un documental que en su producción fue un trabajo de manipulación vulgar que hizo el director Georg Stefan Troller. Art recuerda que el director lo situó en un punto del campo por dónde pasó su padre, mientras le hacía preguntas para manipular el testimonio y aflojar los sentimientos del dibujante. En un punto Spiegelman dice: «Es increíble que mi padre saliera con vida» a lo que Troller responde «¿Podrías repetir lo mismo, pero llorando?», Spiegelman se niega. De un lado vemos la posición de un publicista, Troller, del otro, la posición del autor de Maus.