Pocas veces me entusiasmo con los documentales sobre cómic. La verdad, conozco pocos, o son muy pocos los de mi interés. El marco se reduce a si en vez de dibujo se habla de adaptaciones a cine y escenas de películas que se tragan el espacio. No tengo nada en contra del cine, pero si es un documental sobre cómic el dibujo debe ser el protagonista.

Si bien muchos de los documentales que he visto sobre cómic tienen una forma de montaje convencional y estructura, una secuencia cronológica de los materiales e imágenes, es la presentación y representación del archivo, en este caso de páginas dibujadas, las publicaciones y sus formas, lo que muestra un lado B del oficio, una información captada que no circula de forma abierta, o a la que por distancia no se puede acceder.

Cada uno de estos documentales, los que he visto, son a su vez documentos audiovisuales informativos y una clase detallada de trabajo: por la exposición de las páginas en la pantalla, la muestra de detalles en el dibujo y del archivo. Una interpretación creativa de la realidad, el contexto en el que se hicieron y se publicaron muchos de los trabajos, y en el caso de los dibujantes, además de sueltas opiniones, partes no visibles de su oficio creativo.

En esa pequeña lista que repito cuando me queda algo de tiempo, hay dibujantes y trabajos no siempre similares, dibujantes que he leído de forma fragmentaria, por partes, sin abarcar del todo su obra. En la lista, algo ecléctica, hay documentales sobre la persecución y la censura; documentales que son un espejo íntimo y espiritual, documentales sobre los vasos comunicantes entre los comics books y el underground y el alternativo norteamericano, documentales para leer de nuevo esas tiras que nos han acompañado por años o documentales que detallan la formación de un estilo.

Todas estas ideas, la forma y el entusiasmo sobre los archivos, las recuerdo ahora luego de ver la serie documental Releyendo a Mafalda, de la directora y guionista argentina Lorena Muñoz. Un documental que agregué a mi lista personal por varias razones, a pesar de que no soy un lector fanático y coleccionista de Mafalda. En este caso, como un asunto técnico y de organización narrativa, la base del audiovisual está explícita en el título; que no es tanto la lectura de las tiras de Joaquín Salvador Lavado Tejón (Quino) sino la relectura de Mafalda, desde su origen y las ideas preliminares de la tira, pasando por la transformación de la línea y el estilo Quino en el marco y contexto de sus primeras publicaciones, hasta su vigencia en la cultura latinoamericana. Una relectura, a través del audiovisual, que nos permite entender las viejas impresiones y las nuevas impresiones. El repaso que se hace en la serie, gracias a la reproducción e investigación de archivo, se construye a través de opiniones y comentarios de dibujantes: Liniers, Maitena, Tute, Rep e investigadores, escritores y personajes de otras disciplinas, prescindiendo con esta decisión narrativa de un narrador externo, que cuenta y expone lo que se muestra, porque el flujo informativo está soportado por las lecturas de los invitados.

Releer en este caso se salta la estructura historiográfica, o las fáciles anécdotas sobre la vida del autor. Eso queda reservado. Lo central es ver de nuevo, repasar lo conocido. Contrastar detalles de una Mafalda con otra, la que fue cambiando durante el tiempo. Escuchar a Quino en medio de las relecturas, analizar, sin detenerse solo en el comentario social o político, en la estructura de las tiras, en sus partes e ideas. Es por eso que durante escenas se lee, se hace zoom con reproducciones de las tiras y se subraya el análisis de los aspectos gráficos con páginas y páginas de Mafalda que toman escena. De este modo el espectador ve y relee el archivo, accede a esas primeras fuentes y repara en detalles que en muchas de las versiones finales y publicadas en prensa, libros y antologías no se pueden percibir. Ahora bien, ¿qué se relee? ¿A qué volvemos como punto de origen? A un clásico, a una forma y una influencia, en este caso, de la historieta latinoamericana.

Además de la extendida mención y repaso a la serie sobre Mafalda, en mi lista está un documental que es en su forma y contenido todo lo opuesto al anterior, y es opuesto también en el tipo de cómic, las ideas y las representaciones. Hablo de Crumb, de Terry Zwigoff, un trabajo iluminador, de 1994 que perfila la vida del artista del cómic underground Robert Crumb y su familia. Sin entrar en clasificaciones, este es un documento sobre un artista, un recorte de su vida de hace treinta años, con capturas de la intimidad de un historietista que habla con el dibujo, que nos muestra su espacio ambientando por viejas, y para muchos desconocidas, canciones de blues, swing, ragtime y country.

Sin la estructura historiográfica, la suma de voces y testimonios de expertos, lo que se sigue, de forma aislada y lateral, es la modesta vida del dibujante en recorridos por lugares y visitas, sin un artificial uso de la exposición o un encuadre correcto sobre lo que se muestra. Crumb siendo Crumb, el retratista de una época que se consume a sí misma, un Pieter Brueghel de este tiempo que ha creado espejos donde reconocer las pulsiones y adiciones del estilo de vida americano. ¿Acaso es este el logro del documental? ¿Mostrarnos entre fisuras la vida de Crumb? En el retrato de Zwigoff no se busca exaltar a un personaje, o venderlo encajado a una posición moral. Crumb como artista y flujo de un momento en la historia, Crumb como recreador de un mundo en el abismo de todo tipo de consumo, Crumb y sus detalladas representaciones de un mundo voraz y sexualizado hasta en los espacios menos esperados. Crumb como testigo de lo que ha visto y vivido. Crumb como cronista que dibuja, y sigue dibujando.

Un documental que debería estar en el centro de las discusiones sobre la censura y la cancelación, no sólo en el cómic sino de cualquier arte narrativa es Boiled Angels: The Trial of Mike Diana. Este es un registro del alcance y el peligro de la estupidez humana, y como viene sucediendo con los excesivos controles narrativos, se afectan, con leyes, juicios y condenas, tendencias morales y modas y todo tipo de piruetas argumentativas, los límites de la representación en la ficción.

Para resumir un poco debemos volver a 1994, en la Florida, cuando el dibujante Mike Diana, de 21 años se convirtió en la primera persona en Estados Unidos condenada por obscenidad por la publicación de su serie de fanzines Boiled Angel: un contenido narrativo y gráfico pasado por violencia y sexualidad extremas. El documental de Frank Henenlotter crea un cuadro con hechos absurdos que llevaron a Diana a la cárcel, con acusaciones de la policía y de grupos puritanos, los supuestos vínculos con una serie de asesinatos sin resolver en Gainesville, Florida, hasta el rápido juicio y la cárcel y absurdas prohibiciones para el peligroso dibujante. Más que la anécdota, en este audiovisual hay preguntas que pivotean en el presente: ¿Qué se puede dibujar? ¿Qué es lo autorizado a publicar? ¿Qué intenciones hay tras el control de las narraciones y las imágenes? Ver Boiled Angels: The Trial of Mike Diana nos da muchas respuestas, nos muestra la censura a los cómics y los efectos en su validación que han aparecido de diferentes modos. Y cómo esa censura, que ahora se presenta con otros disfraces y causas, es un fantasma presente que le ha puesto un control al arte y la ficción narrativa eliminando la libertad.

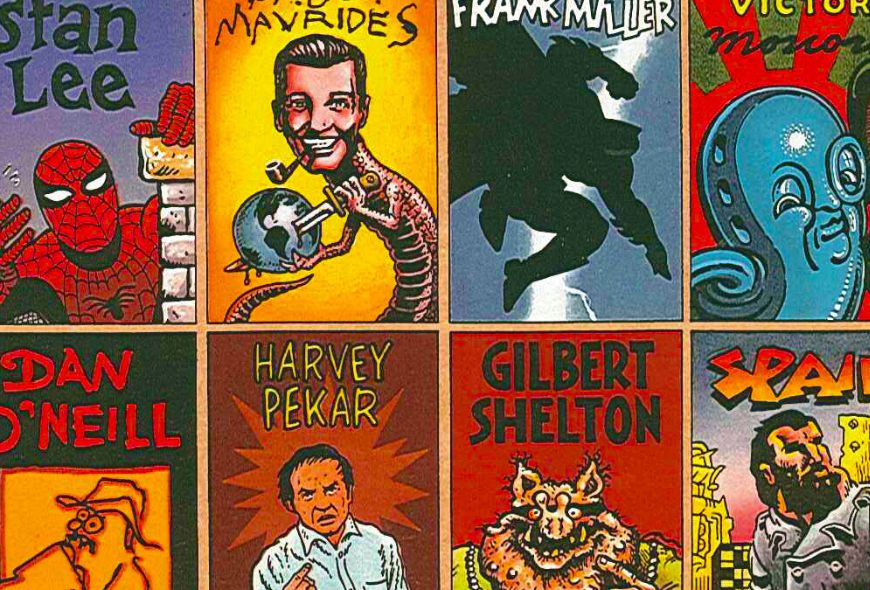

Tal vez uno de los documentales que me permitió entender lo espacios borrosos del cómic en los Estados Unidos fue Comic Book Confidential dirigido por Ron Mann y escrito por Mann y Charley Lippincott. Documental que vi muchas veces por partes y luego de forma completa encajando lo que se puede entender como un estudio del cómic; entre las ideas creativas, la industria, la censura, la libertad y los vínculos alternativos. Sin tanto protagonismo del archivo y orientado a entrevistas a dibujantes, el trabajo de Mann traza una historiografía panorámica, sin excederse en detalles, mostrando escenas cruzadas entre las voces de los dibujantes como Lynda Barry, Charles Burns, Sue Coe, Robert Crumb, Will Eisner, William M. Gaines, Jaime Hernandez, Jack Kirby, Harvey Kurtzman, Stan Lee, Frank Miller, Françoise Mouly, Harvey Pekar, Art Spiegelman y otros. A pesar de que el corte es norteamericano, de una porción del mundo gráfico y narrativo, esta es una respuesta para entender la dimensión del cómic, sus posibilidades estéticas a contravía, y otros hermosos detalles de una forma de arte narrativa que tiene muchas dimensiones como la acá registrada.

Uno que no podía faltar es Tintin et moi (Tintín y yo) de Anders Østergaard. ¿Qué hay detrás de la limpieza y las representaciones racionales de Hergé? ¿Qué no vemos tras las aventuras por el siglo XX? Con material de audio como archivo, este trabajo reconstruye, a partir de las profundas entrevistas a principios de los años setenta de Numa Sadoul a George Remi, puntos que parecían invisibles, las afectaciones de su vida privada, las normativas conservadoras, las dificultades tras las páginas y lo que esconden los 23 álbumes y 47 años de trabajo. Unas fases de un trabajo que se fueron transformando en el tiempo con sus lagunas, miedos y fantasmas. Este documental nos muestra los puntos de giro entre álbumes, y nos acerca a una obra poliédrica y más compleja de lo que creemos. Cambiando de paso la percepción que tenemos sobre las páginas de la serie.

Si bien no puedo hacer énfasis en todos los documentales puedo mencionar otros de paso como el The Mindscape of Alan Moore. Este no es un documental al uso, es un ensayo donde Alan Moore se repliega en sus ideas, a la vez que exhuma nociones del pasado para hablar del presente. El escritor narra un monólogo que se desvía a muchas zonas: las estructuras de sus ficciones y otras preguntas sobre la fama; la magia, la percepción, la escritura, el exceso de información y su idea sobre la cultura que estaba, o está, llegando a un punto de ebullición. Pero es más que eso, y hay que verlo, cada que sea posible.

Otro que veo hasta cierta parte, antes de que aparezca Guillermo del Toro y sus películas es Mike Mignola: Drawing Monsters de Kevin Konrad Hanna y Jim Demonakos, un documento visual sobre el estilo Mignola, sus lecturas, traumas y obsesiones, seguido a Love and Rockets: The Great American Comic Book, de Omar Foglio y José Luis Figueroa, producida por KCET de Los Ángeles, parte de la serie “Artbound”. Esta es una historia de los Hermanos Hérnandez, base del cómic alternativo norteamericano. Acá, con la voz de autores e investigadores, se hace una retrospectiva y se cuentan detalles de la tradición familiar de los historietistas y las herencias latinas que soportan a sus dibujos y el universo expansivo de unos cómics que se han extendido por más de 40 años.

Cierro con dos, aunque me quedo corto en la descripción: Laerte se, el documental dirigido por Lygia Barbosa y Eliane Brum que registra, de cerca, la intimidad de la dibujante transgénero Laerte Coutinho, un perfil sobre su transición, las preguntas y los cambios de representación en sus dibujos, entre sus tiras, un perfil político de una de las dibujantes más populares de Brasil. Y A la postre subterránea de Andrés Frix Bustamante y la Ramona Proyectos que en su panorama del movimiento fanzinero en los años 80 y 90, y los primeros años del nuevo milenio en Colombia, registra el testimonio de dibujantes y autores de cómic que participaron en publicaciones como Culo, Sudaka Comix, Agente naranja, Prozac, las revista Acme y TNT, La piquiña, Robot, entre otras. Un trabajo de archivo y memoria, de lo que fueron las publicaciones subterráneas en Colombia.