Por lo menos desde hace tres décadas, en Colombia se vienen publicando historietas de ciencia ficción que destacan por una particular exploración del género y por el uso de variados recursos gráficos y mecanismos estéticos que le han permitido a dibujantes y guionistas diseñar e imaginar alternativas al curso estático de los hechos históricos nacionales, excavando al paso, gracias a la flexibilidad del dibujo y los materiales gráficos, en otras formas de representación del paisaje nacional.

Mientras la historieta documental y periodística ha tenido un reconocimiento y aceptación en un público no habitual a leer cómic y en instituciones y proyectos que han visto en este género un medio de información, la ciencia ficción dibujada, sin la urgencia y compromisos didácticos y sociales, es un género en el que no solo podemos encontrar trabajos sino una variedad de propuestas con intenciones narrativas disímiles, con puntos de encuentro, distancias, influencias, preguntas y alternativas que permiten crear variables y otros nudos narrativos sobre hechos del pasado, el presente y el futuro próximo. Dicho esto,

Responder la pregunta no es fácil y caeríamos en la simple especulación al tratar de responder la pregunta. Lo cierto es que las filiaciones e influencias, que se irrigan de muchas ramas narrativas como la animación, el cine y los cómics extranjeros han incidido en las formas de contar con dibujos y, sin ser las historietas colombianas replicas directas de esas influencias, sí encontramos vasos comunicantes que en cada uno de los trabajos particulares se extiende con distintas variaciones.

Ahora bien, otra de las razones, se debe a que los autores no tienen que navegar en las dificultades que implica la producción y el montaje de escenarios como pasa en el cine o en las coordenadas de la palabra escrita y el corsé de la literatura, las historietas de ciencia ficción colombiana, diseñadas a partir de otros materiales como el dibujo han hecho posibles arquitecturas y paisajes con diversas texturas y nuevos modos de ver lugares, símbolos y hechos nacionales, creando así, una superposición gráfica que le hace sombra, a pesar de su lateralidad, a la gastada idea realista de la imagen y su versión documental e histórica, la cual es hegemónica en gran parte de la narrativa colombiana.

Si hiciéramos un conteo de los cómics de ciencia ficción, o que usan elementos de ciencia ficción, podríamos armar una constelación de narraciones que comparten intenciones similares: formas de representación que se alejan del realismo, una alteración en personajes y escenarios, la creación de un paisaje visual acompañando de metáforas narrativas, entre otros aspectos que exigen una discusión con mayor profundidad: la reiterativa aparición de figuras del folclore, como la marimonda, icono del carnaval de Barranquilla, entre otras.

En esta constelación podemos encontrar trabajos destacados y con reconocimientos internacionales como la historieta Dos aldos (Cohete comics, 2016) del dibujante Henry Díaz y Pablo Guerra, con la cual ganaron la Medalla de Oro del 11th Japan International Manga Award en 2017. En su caso, en lo que hasta ahora parece una historia cerrada se alejan de un paisaje conocido para instalar una idea narrativa con una premisa que ha sido fundamental en muchas narraciones del género: una historia de amor con traje de ciencia ficción.

Tanto el amor y los afectos intervienen como soporte central, pero sin excesos dramáticos, mostrando las filiaciones y la duplicidad como vertientes esenciales en esta narración dibujada. La plasticidad de Díaz con la que dibuja los volúmenes de los personajes y su entorno es suficiente para recrear un espacio de combinaciones y alternaciones en un laboratorio de neurobotánica instalado en un desierto. Esta narración que tuvo entregas previas en el blog de El Globoscopio ha sufrido de pequeñas mutaciones que han ido perfeccionado su cuerpo narrativo, aunque la idea original, en cuanto a estructura narrativa y detalles gráficos se ha conservado.

Además de Dos Aldos, la constelación se amplía en muchas direcciones, tanto a proyectos de décadas anteriores como publicaciones de los últimos años y proyectos editoriales, entre los que podemos contar los trabajos publicados por la editorial Go Up cómics, como la serie Limbo o Elemental, ambos trabajos del equipo Viñeta Violeta Studio, en los que la acción, el diseño y la articulación de folclore son insumos reiterativos en historias que destacan por un enfoque directo y divertido. En este espacio también podemos sumar publicaciones de la editorial Surreal Comics que resaltan por los trazos y rastros de ciencia ficción en un espectro narrativo amplio, sobre todo en los trabajos que han firmado Julián Naranjo y Othro Boros: Sweet Dreams Café (2014), Desde lo profundo del vacío (2014) y El Fin de la Humanidad (2015).

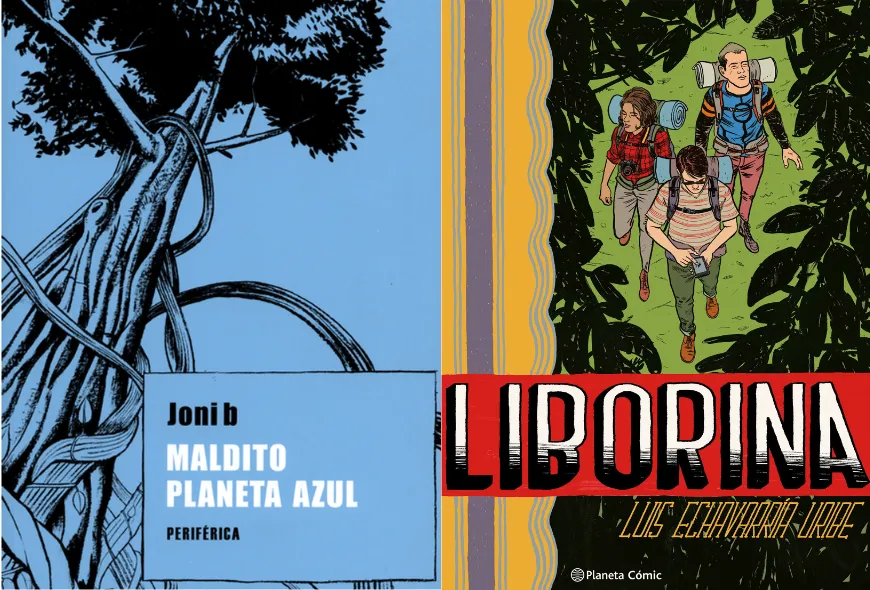

En la tradición y este paquete de intenciones similares aparecen algunas de las historietas de Alberto Rodríguez (Albertising), Giovany Castro (Nigio) publicadas en los años noventa en la Revista ACME que estaban influenciadas, en cuanto a estilo y estética, por los cómics que se publicaban en las revistas Metal Hurlant y Heavy Metal, o historias cortas del dibujante colombiano Joni b, así como pasajes de su libro Maldito Planeta Azul (Editorial Periférica, 2011). En esa línea también podemos incluir Liborina (Planeta cómic, 2020), de Luis Echavarría que en medio de la aventura y con el soporte narrativo de la ucronía, de forma intencional o no, se plantea un futuro paralelo en Colombia, en aparente paz y sin conflictos, pero con las raíces de un germen violento y salvaje. Si bien está última bordea otros géneros, las podemos ubicar en este cuerpo amplio de narraciones dibujadas.

Otros casos con igual importancia son Emús en la zona (Tyto Alba, 2019) de Mario Garzón, una narración en la que se exploran muchas preguntas en el camino: los magnicidios en la República, el archivo y la memoria. El trabajo en solitario de Garzón aprieta la ucronía con un cuidadoso y detallado soporte de investigación, dejando al paso preguntas por la representación y lo modos de armar la historia nacional: una operación de ficciones y versiones. En este caso la acidez de los colores y los bloques de sombras es un recurso que permite superponer arquitecturas luminosas y espacios negros en páginas y desplazamiento de formas con algunas señas al folclore nacional y la deslocalización de los epicentros narrativos, además de otras alegorías y elementos menos invisibles en el cuerpo del trabajo. O Gólgota (Tyto Alba, 2021), trabajo que toma la base de un cuento de Ricardo Burgos, en el que reaparecen Giovanni Castro y Alberto Rodríguez, los mencionados dibujantes que publicaron en ACME en los años 90. En este caso se desprende otro de los senderos en la ciencia ficción dibujada: la aventura con un paisaje conocido y trastocado en el fondo de las viñetas y las composiciones.

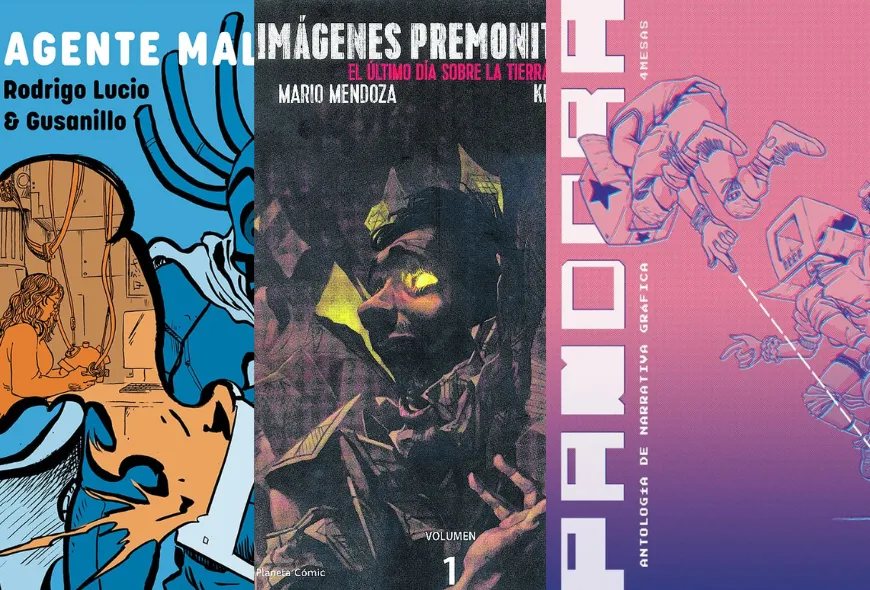

En este panorama incompleto podemos sumar a Agente Manlintz (Cohete cómics, 2022) de Miguel Vallejo y Rodrigo Lucio; trazos y páginas de la serie El último día sobre la Tierra, que coordinan Mario Mendoza y Keko Olano; Order, la ópera espacial steam-punk, idea original de los hermanos Alban, una serie con gran proyección que cuenta con atractivos diseños y arquitecturas que son el escenario de una distopía espacial sobre la pérdida y exilio. Una de las últimas entregas del colectivo 4Mesas, Pandora, un trabajo que como lo señaló la investigadora Diana Gil: «Bajo el tamiz de la ciencia ficción dibujaron narraciones gráficas de diferentes calibres, revestidas con distintos niveles de información».

Y Robotrópico: la novela gráfica de ciencia ficción colombiana, de Andrés Barragán y el ilustrador Guillermo Torres, una serie emplazada en paisajes cálidos y cercanos en los que podemos ver, en detalle: «Robots bailando al ritmo del mapalé, humanas pariendo biorobots en un resguardo indígena, robots defectuosos y excluidos por pasajeros en el Transmilenio y operaciones de la resistencia contra el nuevo régimen es lo caracteriza el universo de Robotrópico». Como lo escribió Mariana Martínez Ochoa en un artículo para Bacánika.

Además de la enumeración, de este panorama irregular, ¿qué nos dice la ciencia ficción dibujada en Colombia?, ¿qué podemos encontrar en esta constelación narrativa? Hay una pregunta que titila, que trata de escapar del curso hegemónico que imponen las influencias y otras tradiciones, es una pregunta por la representación del folclore, una articulación entre elementos y símbolos de la cultura popular que son puestos y recreados no para advertir y predecir un futuro, su recreación nos muestra posibilidades de creación e imaginación que no están atrapadas por coordenadas tecnológicas tradicionales, un modo de ver los paisajes cercanos en los que aparecen y tienen forma muchos de estos cómics.

Aunque esto último no aplica en todos los casos, porque no existe una idea concreta o un estilo determinado de cómic de ciencia ficción en Colombia, fijarnos en lo que ahí se ha estado dibujando es una manera de ver y descubrir, de ajustar de otro modo la impresión realista y su sombra, para tener, así sea en la representación y en el relato, alternativas al futuro y al pasado.