El colofón es el verdadero final de un libro, aunque la curiosidad de todos los lectores no alcance para llevarlos hasta la ultimísima página. Muchos abandonarán el impreso después del punto aparte de lo que vinieron a leer: un cuento, una novela, un ensayo. Solo los obstinados seguirán pasando las páginas hasta beber la última gota. Para esos sedientos está hecho el colofón: una marca dejada por el editor que describe, por convención general, las circunstancias de creación del libro: el papel, la tipografía, el año y la ciudad, el taller donde todo ocurrió.

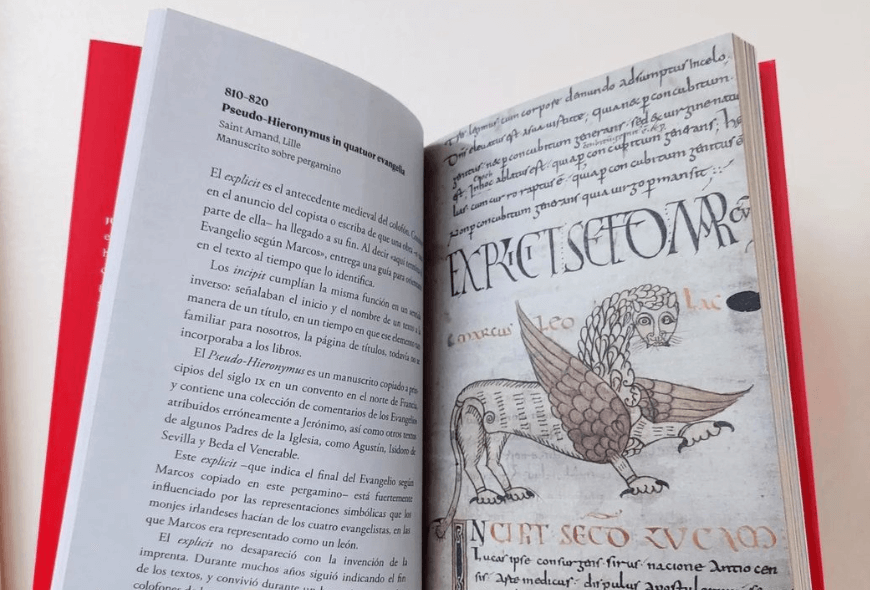

Colofones. La marca del oficio de Juan Francisco Turrientes (Laurel, 2023), se promete como una especie de gabinete de curiosidades con hallazgos de su compilador, que ejemplifican algunos de los usos y estilos capaces de caracterizar al mencionado paratexto. La muestra de colofones comienza con un ejemplo de un libro manuscrito de principios del siglo IX y termina con un título publicado por la editorial de la Universidad de Valparaíso en el año 2015. En el camino hay toda una colección de colofones manuscritos, ilustrados, adornados con viñetas, sellos y logos; caligramas y usos tipográficos novedosos.

En este universo, lo gráfico es tan informativo como lo escrito: cada colofón reconstruye un contexto, la relación con los artesanos u operarios que lo hicieron posible. Por eso dice Turrientes que esta pieza dentro del libro:

Su núcleo está en datar el nacimiento del impreso y revelar las condiciones materiales de su realización. Algunos se extienden en este aspecto dándole la oportunidad de aparecer a toda la lista de implicados, en un acto de cortesía que es un claro memorando para los lectores acerca de la naturaleza colaborativa e interdisciplinar del objeto en sus manos.

A la par de los facsímiles extraídos de cada uno de los títulos que sirven de muestra, el compilador va comentando y ampliando lo que podría ser el subtexto, lo que está ahí pero apenas insinuado, o escondido en los pliegues de su propia historia. Por eso, más que un catálogo o una lista de curiosidades, su propuesta se convierte en un insumo para entender y complejizar la manera en que los libros han evolucionado hasta consolidar una forma estandarizada, frecuentemente llevada al límite por los editores más audaces, pero gracias a la cual vemos en él un objeto confiable, útil y usable, diseñado para anticiparse a nuestras preguntas.

En la historia del libro en Occidente, marcada claramente por el invento de la imprenta de tipos móviles, el colofón es un ancla hacia el pasado de los libros hechos a mano, y al mismo tiempo un medidor de cómo la tecnología ha seguido impactando la concepción de cada página. El primer ejemplo citado por Turrientes muestra un explicit —el antecedente medieval del colofón— con un dibujo en tinta de un león alado hecho entre los años 810 y 820 en un convento en el norte de Francia, y hacia el final del libro, aparece otro con una ilustración hecha de manera digital por Francisco Gálvez, autor del libro Educación tipográfica (2012), quien se presenta a sí mismo sentado al frente de su computador Mac.

La lectura dedicada de los colofones reconstruye una genealogía auxiliar para la autoría de los libros, desviando el reflector del autor del texto hacia el autor del papel, de la letra, del formato, de la imagen, y alimentando de historias —significativas, accidentales, curiosas, algunas macabras— el pasar del libro entre los hitos de la cultura. Hay un montón de pistas para seguir gracias a la investigación de Turrientes: editoriales, diseñadores y títulos creados en todo el mundo que se suman al relato perseguido de cómo, pese al paso de los siglos, un bloque de hojas encuadernadas puede seguir significándonos tanto.

.png?u=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fjecnfi8tljxk%2F5jPExCH70aCh3ntepIRgyC%2Fa03d0547273d131d942dd134a07b7a00%2FCabecera_Colofones._La_marca_del_oficio__1_.png&a=w%3D218%26h%3D148%26fm%3Dpng%26q%3D80&cd=2024-11-06T14%3A02%3A30.206Z)