Cuando hablamos de literatura latinoamericana, la conversación, a pesar de los vacíos y los cambios de nombres y lugares en el canon, siempre arroja referencias a listas de libros y escritores con un grado de reconocimiento, estudio y promoción. Hay una idea que va de los lugares comunes que se instalaron con El Boom a nuevas literaturas diseminadas en generaciones y renovadas constelaciones. Hay entonces una idea, aunque borrosa, de lo que es y lo que hay en la literatura latinoamericana. Con esa idea, o las ideas que uno puede encontrar, se han armado e inventando a cada tanto, mapas, cartografías, menciones incompletas, manuales que se repiten entre sí, listas de mercado, novedades, y referencias que se renuevan con velocidad. Hay algo, existe algo para los lectores.

Lo que se cree desde la distancia que es la historieta latinoamericana, fuera del nicho, fuera de lo que un lector habitual y con cierto conocimiento y lecturas a la mano puede enumerar, está fijado en un mapa estable de lecturas con algunos nombres que se enumeran sin mucho cambio, nombres que vienen con el revestimiento del monumento y del viejo manual, y lo que ha pasado y se ha dibujado por tantos años en una tradición de muchas líneas, sobre todo en las últimas tres décadas, poco se menciona, lo que hace de la historieta latinoamericana dibujada en nuestra lengua: una zona lateral.

Las razones para que esto sea así son muchas: la escasa circulación de historietas entre países, la limitada disponibilidad de materiales en librerías y bibliotecas, y la poca difusión, crítica y cobertura fijan una estructura de limitaciones que acorta la visibilidad de lo que se dibuja, se edita y se publica. Si preguntamos, de un modo general y abierto sobre historietas latinoamericanas, los nombres de referencia son los mismos con leves variaciones.

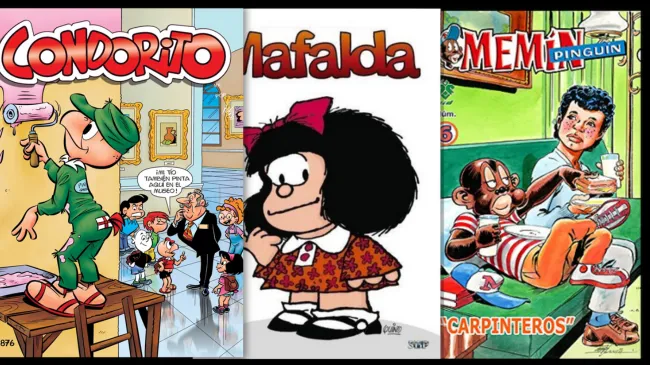

Entre lo mencionado aparecen casi siempre: Mafalda de Joaquín Salvador Lavado (Quino), el recuerdo del Memín de Yolanda Vargas Dulché, la presencia de Condorito de René Ríos Boettiger, (Pepo), Elpido Valdés de Juan Padrón, Boogie el aceitoso de Roberto Fontanarrosa, nombres de una corta lista de referencias que nos habla de una historieta latinoamericana de otro tiempo, de otro momento, (aunque importantes esto no se pone en duda), como si la historieta latinoamericana estuviera reservada a la nostalgia y el recuerdo de un pasado en el que era habitual leer en tiendas de revistas o encontrar algo en suplementos y periódicos.

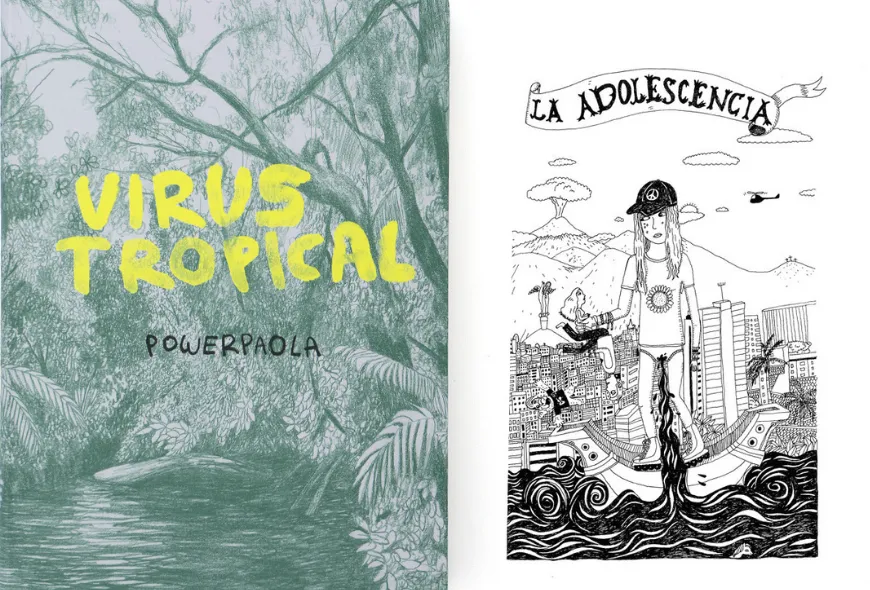

Por otro lado, hay lectores y dibujantes que pueden enumerar, dependiendo la proximidad y relación, otros nombres: El Eternauta de Solano López y Héctor Germán Oesterheld (ahora mucho más por el impacto de la nueva adaptación a serie de televisión), con suerte algunos libros de Alberto Breccia, un dibujante que apenas se le reconoce y circula en la región. O el maestro José Muñoz. Y en los últimos años: Los macanudos de Ricardo Liniers, algunos libros del mexicano Bernardo Fernández (Bef), o Virus Tropical y el extenso trabajo de Paola Gaviria (PowerPaola). Un trabajo que merece un artículo aparte porque como influencia artística y referencia para dibujantes y escritores es un punto a revisar gracias a los vasos comunicantes que ha logrado establecer.

Podríamos decir que no es problemático conocer sobre historieta latinoamericana, eso es claro, cada lector es libre de elegir. Tampoco vengo a plantear la discusión con la urgencia, no creo en las lecturas urgentes, fundamentales o necesarias, y menos en sintonía a la obligación o el armado de una lista de libros que deberías o deberían leerse en América Latina. La pregunta, la conversación que acá planteo más que un reclamo la hago para señalar la ausencia ¿De qué? De una forma narrativa común, dibujada en nuestra lengua que permanece oculta, en medio de la cada vez más saturada producción cultural.

Esa afirmación, un poco vacilante, es producto de una obsesión particular, y viene de la mano, casi que resbalándose, con una lista de preguntas que puedo enunciar y no resolver al instante, más allá del diagnóstico. ¿Por qué leemos tan pocas historietas latinoamericanas? ¿Qué hay más allá de los nombres centrales? ¿Por dónde empezar y qué referencias hay más allá de lo nombrado? Hay mucho, así a secas. Hay mucho por descubrir. Mucho más de lo que podemos reconocer. Sé que las respuestas no dicen mucho pero nos plantean un horizonte.

La historieta latinoamericana se ha estado ensanchando dentro de sus posibilidades y ha crecido, agarrada a modos de creación, edición y circulación que le han permitido llegar a lectores, pocos, mutar, adaptarse y continuar respecto a mercados del libro con otra visibilidad y estructura. Tal vez por eso se me antoja pensar que, en sus formas irregulares de producción, la fragmentación y el modo lateral de creación: independiente, autogestionado, alternativo y de escasa cobertura y difusión, ha hecho que la historieta latinoamericana se nos escape y no tenga la presencia que tienen otras narrativas. Aunque esto último ha sido una ventaja creativa, que ya se ha ido perdiendo cuando grandes grupos editoriales o un impresor oportunista que no se puede quitar el término novela gráfica de la frente busca en la historieta encargos didácticos o formas “fáciles de acceso a un tema”.

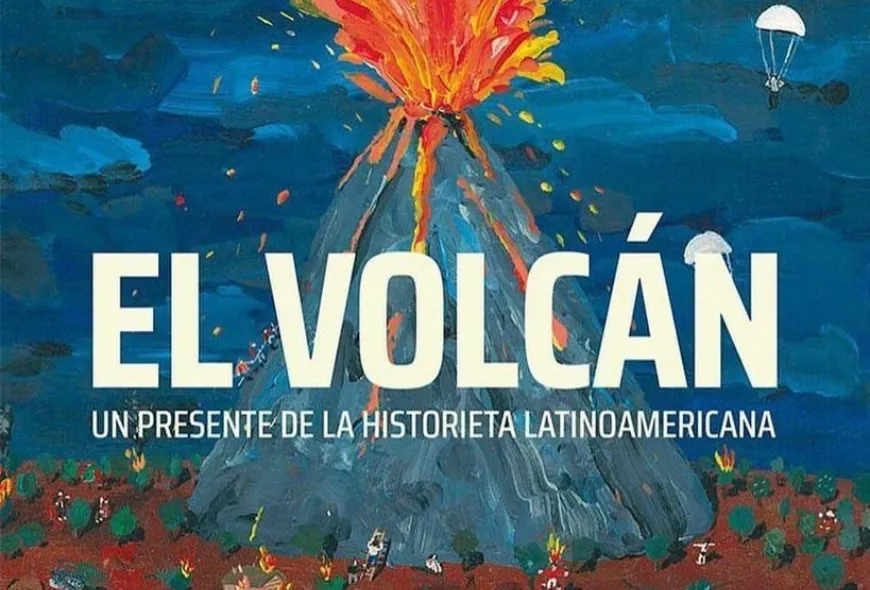

A pesar de las ausencias se pueden encontrar trabajos que nos dan un panorama de la historieta latinoamericana, como en su tiempo pasó con Revista Larva, Carboncito, o los blogs como Historietas Reales. En 2017, la Editorial Municipal de Rosario y Musaraña Editora presentaron la antología El Volcán: un presente de la historieta latinoamericana, un compilado poliédrico con 42 historietas autoconclusivas. Aunque para algún dibujante insatisfecho, que no alcanzó a ser parte de la lista, esa muestra no represente mucho, el libro es lo más cercano que podemos encontrar como panorama, aunque incompleto, de ese presente de hace cinco años y un futuro que va de a poco.

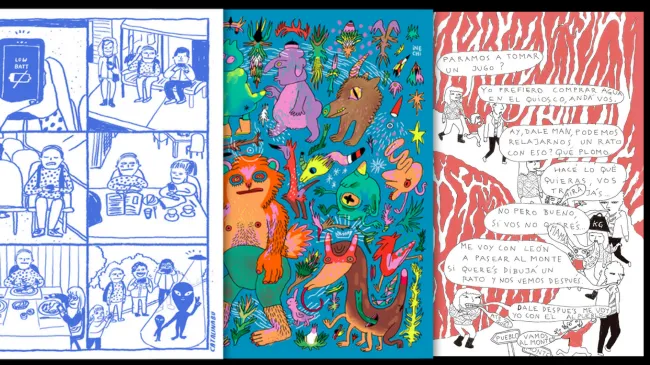

Si bien su circulación fue limitada, y no fue posible una discusión por países, la edición es un trabajo para dar a conocer, en conjunto, el trabajo fragmentario y disperso de muchos dibujantes como Catalina Bu, Inés Estrada, Julia Barata, Marcela Maliki, PowerPaola, Joni b, Martín López Lam, Fabio Zimbres y muchas otras. La antología como tal es apenas un archipiélago de lo que podemos encontrar sobre historieta latinoamericana pero es una referencia que nos puede llevar a otros lugares.

Punto aparte. Cuando el Fondo de Cultura Económica lanzo su colección popular de historietas, se abrió en el camino una oportunidad de hacer que la historieta en América Latina tuviese más circulación. Pero no fue así, con lo editado hasta ahora la mirada es escasa y tímida hacia lo dibujado en la región, salvo la edición de Los Años de Allende de Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta. De modo que la presencia latinoamericana en el catálogo es mínima. Ausente.

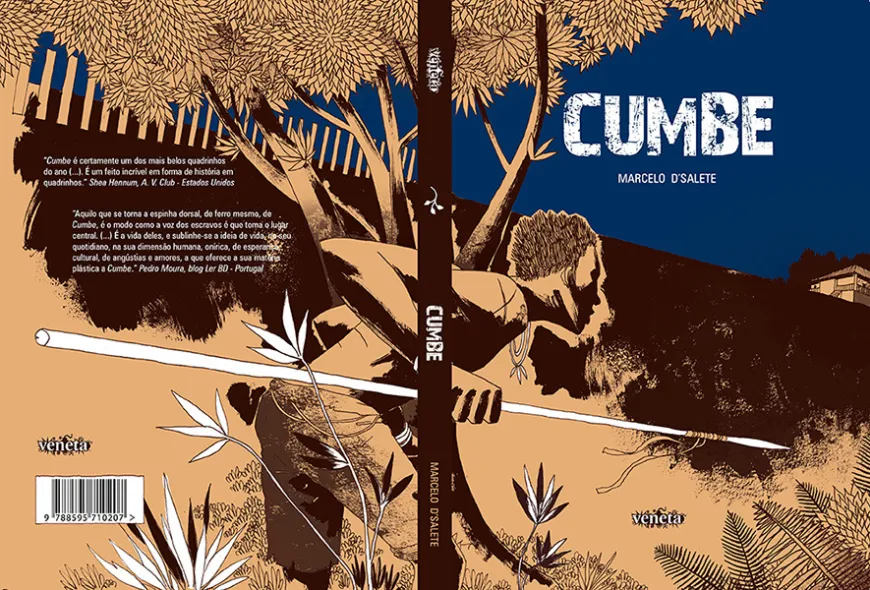

Ahora bien, sin resolver las preguntas, en ese mapa incompleto debido a la desconexión y la vista puesta en la lejanía, nos perdernos de trabajos que podrían integrar un panorama más amplio. Ahí están nombres como los brasileros Marcelo D'Salete y sus retratos históricos de la esclavitud en el Brasil del siglo XVI que podemos leer en Cumbe y Angola Janga, Marcello Quintanilha y su Escucha, hermosa Márcia, premiado con el Fauve d'Or al mejor álbum del año en el Festival de Cómic de Angoulême 2022, la punta de un trabajo extenso que cruza realidad con un brillante diseño gráfico, o Naftalina de la argentina Sole Otero, un ejemplo de reconstrucción gráfica sobre la identidad familiar.

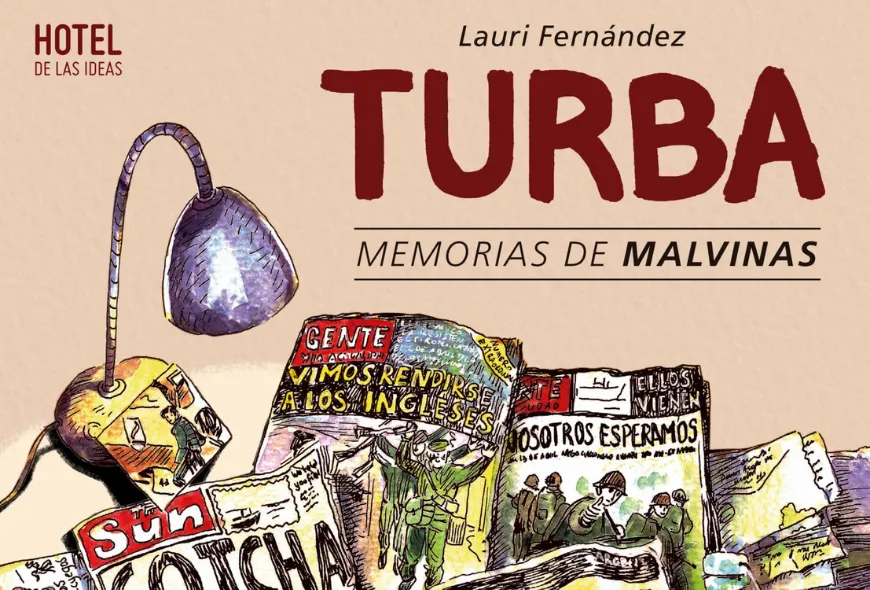

Cualquier libro de Jorge González, pero sobre todo su Llamarada. Los explosivos y eclécticos álbumes del mexicano Charles Glaubitz, los comics autobiográficos de la chilena Marcela Maliki, sobre todo su Diario iluminado, la plasticidad de las narraciones dibujadas de Catalina Bu que aparecen en Diario de un solo, los expandidos mundos de los hermanos Amadeo y Renzo González; el diseño, construcción y arquitecturas gráficas de Lorena Alvarez en Luces nocturnas e Hicotea, la habilidad narrativa de Henry Díaz que podemos ver en Dos Aldos, los mundos de Álvaro Vélez, o la tropa argentina con nombres como Femimutancia, Lucas Varela, Juan Sáenz Valiente, Julia Barata, con su vibrante Familia, Lauri Fernández y su lección sobre investigación, memoria y periodismo en Turba: memoria de Malvinas, El sike, y su imperdible Cartográfica.

Pero hay más.

Mucho más.

Estos son apenas unas recomendaciones rápidas para ir, buscar, tal vez editar, y completar ese arco de lecturas y tener algo de ese archipiélago.